Перейти к:

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЗАЦИИ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-5-71-76

Аннотация

ЦЕЛЬ – оценить эффективность комплексной иммуномодулирующей терапии вульвовагинитов у дошкольниц с инфекцией мочевыделительных путей (ИМП) под контролем вагинального микробиоценоза и иммунного статуса.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Проспективное контролируемое рандомизированное исследование проведено у 94 девочек в возрасте 3–6 лет: 1-я группа – 52 девочки с вульвовагинитом (ВВ) на фоне ИМП; 2-я группа – 42 девочки с ВВ без ИМП. Применяли 2 варианта лечения: стандартное и с применением в терапии комплексного иммуномодулирующего препарата, содержащего рекомбинантный интерферон-α2b и высокоактивные антиоксиданты – аскорбиновую кислоту и альфа токоферол-ацетат (стл+иммуномодулятор).

РЕЗУЛЬТАТЫ. При микроскопии мазков у всех пациенток выявлен III тип вагинального мазка. В 1-й группе была увеличена частота выделения Gardnerella vaginales, Esherichia coli, Сandida albicans, во 2-й – Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis (микробная обсемененность более 105 КОЕ/мл). При анализе базовой иммунограммы у девочек 1-й группы выявлено снижение абсолютного содержания CD3+CD8+- лимфоцитов (0,82 [0,79;0,99]×109/л против 1,27 [1,01;1,44]×109/л, p<0,05), CD3-CD16+CD56+-лимфоцитов (0,29 [0,26; 0,32] × 109/л против 0,48 [0,41; 0,5] × 109/л, p<0,05), CD3-CD19+- лимфоцитов (0,54 [0,5;0,61] × 109/л против 0,98 [0,91;1,14]× 109/л в контроле, p<0,05). После комплексного лечения, в 1-й группе уменьшились микробные колонизации E.coli с 6,8±0,05×106 до 1,7±0,03×102 КОЕ/мл, р<0,05; во 2-й группе – Staphylococcus epidermidis с 3,6±0,02×106 до 1,5±0,2×102 КОЕ/мл, р<0,05, а при микроскопии вагинального секрета отмечался нормоценоз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Терапия вульвовагинита у девочек с ИМП, включающая применение комплексного противовирусного иммуномодулирующего препарата, содержащего рекомбинантный интерферон-α2b, аскорбиновую кислоту и альфа токоферол-ацетат улучшает состояние иммунного статуса, вагинального биотопа, снижает показатели микробной колонизации, число рецидивов ВВ.

Для цитирования:

Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г.М., Костоева З.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЗАЦИИ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Нефрология. 2018;22(5):71-76. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-5-71-76

For citation:

Chebotareva Yu.Y., Letifov H.M., Kostoeva Z.A. SOME ASPECTS OF VULVOVAGINITIS CHRONIZATION IN GIRLS WITH URINARY TRACT INFECTIONS. Nephrology (Saint-Petersburg). 2018;22(5):71-76. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-5-71-76

ВВЕДЕНИЕ

Воспалительные заболевания вульвы и влагалища (ВВ) по-прежнему занимают ведущее место в структуре гинекологической заболеваемости девочек [1]. Существует мнение, что ВВ - реакция организма на изменяющиеся условия внутренней и внешней среды, включая урбанизацию, экологические проблемы, бесконтрольное применение антибиотиков, антисептиков [2]. На современном этапе ВВ характеризуются снижением частоты первично острых заболеваний, стертым началом и течением, затем обострением, восходящим распространением и генерализацией процесса, полиэтиологичностью.

Хронические и рецидивирующие формы ВВ превалируют у дошкольниц с частыми простудными заболеваниями, инфекциями мочевых путей (ИМП). Отмечают, что при ИМП лечение ВВ местными антибактериальными средствами длительное, приводящее к стойким расстройствам микробиоценоза [2]. Хронизацию ВВ связывают с запоздалым лечением или неоправданным применением антибиотиков [3]. Рецидивы ВВ связаны с преморбидным фоном, нарушениями адаптации, иногда с дисбиозом кишечника, который часто развивается на фоне антибактериальной терапии [4].

Микробиоценоз влагалища у девочек, страдающих ИМП, остается недостаточно изученным. Известно, что вагинальная микробиота в детстве характеризуется преобладанием облигатных анаэробов, аэробы, и факультативные анаэробы встречаются в 71,6% случаев, их относительное содержание незначительное, общее микробное число составляет от 102 до 105 КОЕ/мл [5]. Считают, при аэробном ВВ у дошкольниц с ИМП этиологическим фактором также становится ассоциация микроорганизмов [4].

Возникновение хронического ВВ неотъемлемо связано с состоянием иммунной системы. Отсюда - высокая частота аэробного ВВ у дошкольниц. В возрастном периоде от 2 до 7 лет отмечается незрелость иммунного статуса, который отличается чрезвычайной чувствительностью и склонностью к декомпенсации или иммунной недостаточности на фоне частых простудных заболеваний, дисбиотических состояний или ИМП. При ВВ стандарт лечебных воздействий не учитывает вышеперечисленные аспекты иммунной системы девочки и оказывается неэффективным. Необходимо уточнение иммунного статуса у девочек с ВВ на фоне ИМП и включение рациональной противовоспалительной иммунокоррекции.

Выбор оптимального препарата из большого числа иммунокорректоров - достаточно сложная задача. Особое место среди них занимает человеческий рекомбинантный интерферон-а2b (ИФН- α2b). Он достаточно хорошо изучен, во многих рандомизированных, плацебо-контролируемых исследованиях доказана его высокая лечебная и профилактическая эффективность у новорожденных и детей различного возраста [6]. Междисциплинарный подход к проблеме лечения ВВ у девочек с ИМП с использованием эффективных и безопасных средств иммунокоррекции может предотвратить переход к хронизации процесса.

Цель исследования - оценить эффективность комплексной иммуномодулирующей терапии вульвовагинитов у дошкольниц с инфекцией мочевыделительных путей (ИМП) под контролем вагинального микробиоценоза и иммунного статуса.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Проспективное контролируемое рандомизированное исследование проведено в Проблемной научной лаборатории комплексного изучения репродуктивных нарушении девочек и девушек (руков. - д-р мед. наук Ю.Ю. Чеботарева), на кафедре педиатрии ФПК и ППС с курсом неонатологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ (зав. каф. - проф. Г.М. Летифов), на базе отделения нефрологии для детей МБУЗ ГБ № 20 (зав. - Л.Ф. Овсянникова), кабинета акушера-гинеколога МБУЗ «Детская городская поликлиника №45 г. Ростова- на-Дону» в период 2016-2017 гг. Обследованы 94 девочки в возрасте 3-6 лет, из них у 52 - вульвовагинит на фоне инфекций мочевыделительных путей (ВВ + ИМП) - 1-я группа; у 42 - изолированный ВВ - 2-я группа. В зависимости от метода коррекции пациентки каждой группы были разделены (слепой метод) на получающих стандартное лечение (стл) и комплексное лечение с применением ИФН-α2b с антиоксидантами - аскорбиновой кислотой и альфа токоферол-ацетат (стл+ИФН). Проводились специализированное гинекологическое обследование, оценка биоценоза влагалища по результатам микроскопии и количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) «Фемофлор-17». Для оценки состояния иммунной системы использовалось фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции Т-, В-лимфоцитов, естественных киллерных клеток) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56. Методом иммуноферментного анализа определяли ИФН-а, ИФН-γ (тест-системы ООО «Вектор-Бест», г. Ростов-на-Дону).

Критерии включения в исследование: установленный диагноз бактериального ВВ, ИМП, дошкольный возраст, отсутствие других экстрагенитальных заболеваний, энтеробиоза. Наличие информированного согласия родителей пациенток всех групп.

Диагноз ИМП был поставлен в результате обследования в условиях нефрологического отделения для детей. Всем проводились УЗИ почек и мочевого пузыря, уточнения функции почек по уровню креатинина с расчетом СКФ, по показаниям экскреторная урография и микционная цистография. Вторичный характер ИМП установлен у 65,4% девочек, из них внутрипочечная сосудистая компрессия с гидрокаликозом - у 10, пузырномочеточниковые рефлюксы 1-2 ст. - у 7, удвоение мочевыводящих путей с одной стороны - у 4, сужение лоханочно-мочеточникового сегмента с пиелоэктазией - у 6, гипоплазия одной почки - у 2, оксалатно-кальциевая кристаллурия - у 5.

Стандартное лечение ВВ проводилось путем интравагинального введения капсул, содержащих неомицин+полимиксин В+нистатин 1 раз в день в течение 6 дней. В комплексном лечении использовали ректальные свечи, содержащие ИФН-а2Ь, аскорбиновую кислоту и α-токоферол-ацетат. Его назначали по схеме: свечи ректальные «Виферон» 500 000 МЕ 2 раз в сутки в течение 5 дней, затем 1 раз в сутки - 5 дней. Контроль состояния микрофлоры влагалища осуществляли после лечения через 1 мес, частоту возникновения ВВ оценивали в течение 12 мес наблюдения.

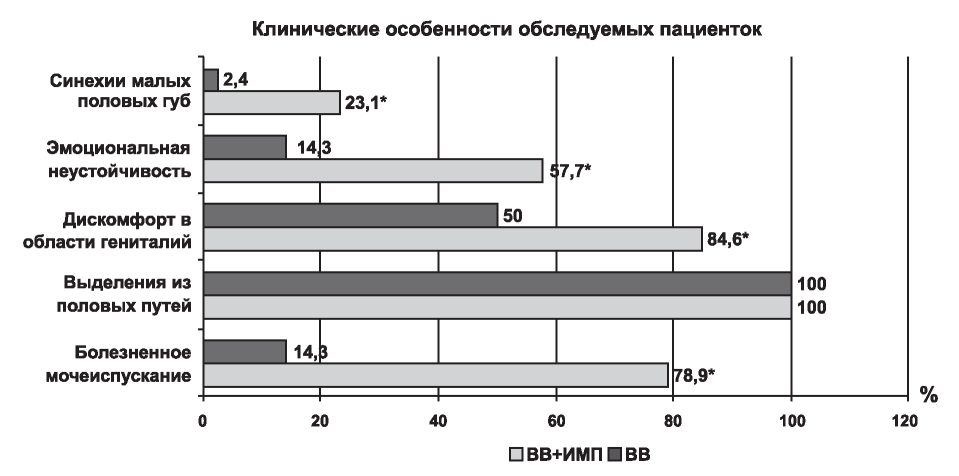

Рис. 1. Основные жалобы и клинические признаки в обследуемых группах, * p1–2<0,05.

Figure 1. The main complaints and clinical signs in the examined groups, * p1~2 <0.05.

Для оценки результатов исследования использовали пакет прикладных статистических программ «SPSS Statistics v.21.0» («SPSS Inc IBM Company», США). Данные представлены как частоты и проценты для категориальных и среднего арифметического + стандартное отклонение для непрерывных показателей. Статистическую значимость различий двух средних определяли с помощью t-критерия Стьюдента; частот - χ2- критерия Пирсона. Оценку силы взаимосвязи между количественными признаками проводили с помощью коэффициента корреляции (г) Пирсона. Нулевую статистическую гипотезу об отсутствии различий и связей отвергали при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По возрасту девочки обследуемых групп не различались: 5,8±0,03, 5,5±0,02 года соответственно. Хронический ВВ отмечался в 1-й группе достоверно чаще, чем во 2-й ( 57,7 против 29,6%, р<0,05). Число обращений к детскому гинекологу в течение одного года в 1-й группе также было достоверно выше, чем во 2-й (4,8±0,05 против 1,2±0,03, р<0,05). На рис. 1 представлены основные клинические признаки в обследуемых группах.

Было установлено, что в 1-й группе по сравнению со 2-й достоверно чаще отмечались болезненное мочеиспускание, дискомфорт в области гениталий (зуд, жжение и т.д.), эмоциональная неустойчивость и синехии малых половых губ. В то же время, выделения из половых путей отмечались с аналогичной частотой у пациенток обеих групп (р>0,1).

При микроскопии мазков у всех пациенток 1-, 2-й группы отмечался характерная картина ВВ с большим количеством лейкоцитов во всех полях зрения (III тип вагинального мазка).

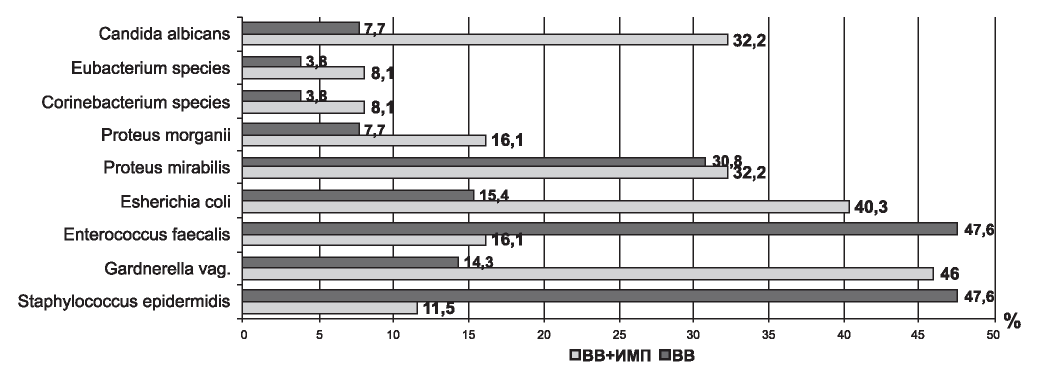

При анализе количественной ПЦР вагинальной микрофлоры во всех группах был установлен логарифмический рост условно-патогенной микрофлоры, при этом преобладали микстинфекции (анаэробно-анаэробные, анаэробнодрожжевые), обильное количество факультативных аэробов (> 105 КОЕ/мл). На рис. 2 приведена структура влагалищного микробиоценоза у обследуемых пациенток.

Выявлено, что у девочек с изолированным ВВ по сравнению с пациентками 1-й группы отмечалось достоверное увеличение частоты выделения Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis (микробная обсемененность более 105 КОЕ/ мл). При этом по сравнению с девочками с изолированным ВВ частоты обнаружения Gardnerella vaginales, Esherichia coli, Сandida albicans были достоверно выше в 1-й группе (микробная обсемененность более 105 КОЕ/ мл).

При анализе базовой иммунограммы у девочек с ВВ на фоне ИМП в сравнении с пациентками с изолированным ВВ выявлено достоверное снижение абсолютного содержания CD3+CD8+- лимфоцитов (0,82 [0,79; 0,99] х 109/л против 1,27 [1,01; 1,44] х 109/л, p<0,05), CD3"CD16+CD56+- лимфоцитов (0,29 [0,26; 0,32] х 109/л против 0,48 [0,41; 0,5] х 109/л, p<0,05), CD3"CD16+- лимфоцитов (0,54 [0,5; 0,61] х 109/л против 0,98 [0,91; 1,14] х 109/л в контроле, p<0,05).

Рис. 2. Микробный спектр вагинального секрета при ВВ у дошкольниц, * p1–2<0,05.

Figure 2. The microbial spectrum of the vaginal secretion in BB in preschool children, * p1–2 <0.05.

При оценке интерферонового статуса у девочек с ВВ на фоне ИМП в сравнении с пациентками с изолированным ВВ определены тенденции к снижению уровня ИФНа (3,66 [2,11; 8,12] пг/мл против 9,16 [5,11; 14,99] пг/мл, p>0,1) и повышению - ИФН (2,55 [1,1; 8,22] пг/мл против 1,09 [0; 4,99] пг/мл, p>0,1). Эти данные свидетельствует о неправильном, асинхронном ответе системы ИФН у девочек, страдающих ВВ на фоне ИМП, что требует дальнейшего уточнения.

Результаты сравнительного анализа данных микроскопически и ПЦР после лечения показали эффективность применения комплексной терапии ВВ на фоне использования ИФН. Так, после комплексного лечения в 1-й группе уменьшились микробные колонизации E. coli с 6,8±0,05х106 до 1,7±0,03х102 КОЕ/мл (р<0,05); во 2-й группе: уменьшилась микробная колонизация Staphylococcus epidermidis с 3,6±0,02х106 до 1,5±0,2х102 КОЕ/мл (р<0,05). После стандартной терапии достоверного снижения микробных колонизаций в 1-й группе выявлено не было, при этом во 2-й группе уменьшилась микробная обсемененность Staphylococcus epidermidis с 3,6±0,01х105 до 1,2±0,01х102 КОЕ/мл (р<0,05). После лечения практически у всех пациенток обследуемых групп при микроскопии вагинального секрета отмечался нормоценоз. Однако при катамнестическом наблюдении в течение 1 года после стандартной терапии рецидивы ВВ в 1-й группе отмечались в 46% случаев, во 2-й группе - в 14,8%. После проведении комплексной терапии рецидивов ВВ не было, отмечалось наличие облигатной анаэробной микрофлоры, которая характеризовалась отсутствием роста (менее 102 КОЕ) и патогенных свойств. У девочек с ВВ на фоне ИМП общая микробная обсемененность снижалось с lg 5,6±0,07 до lg 2,4±0,01 КОЕ/мл (через 1 мес) и lg 2,1±0,1 КОЕ/мл (через 12 мес) (p<0,05).

Позитивные клинические эффекты комбинированной иммунотерапии сопровождались положительной динамикой изменений иммунного статуса. У девочек с ВВ на фоне ИМП отмечалась нормализация ранее сниженного количества лимфоцитов с цитотоксической функцией (CD3+CD8+; CD3-CD16+CD56+). Выявлено восстановление абсолютных значений CD3-CD19+. В результате проведения комбинированной иммунотерапии у девочек с ВВ на фоне ИМП установлена тенденция к повышению уровня ИФНа до 6,99 [5,11; 8,99] пг/мл по сравнению с 3,66 [2,11; 8,12] пг/мл до лечения(р<0,05) при нормализации уровня ИФН до 1,06 [0; 4,67] пг/мл. Нормализация иммунного статуса клинически сопровождалась уменьшением частоты и выраженности воспаления урогенитального тракта.

ОБСУЖДЕНИЕ

Современные аспекты воспалительных урогенитальных заболеваний крайне дискутабельны. ВВ значительно осложняет течение воспалительных заболеваний органов мочевыделения, способствуя хронизации процесса. Созданию порочного круга способствует не только анатомическая смежность органов урогенитального тракта, близость к прямой кишке, но и снижение общей реактивности организма ребенка, прием антибиотиков также приводит к нарушению вагинального микробиоценоза и длительной персистенции воспалительного процесса.

У девочек с ВВ на фоне ИМП отмечается дефицит цитотоксических Т- и В- лимфоцитов, естественных киллерных клеток, сывороточного ИФНа, что связано с отсутствием формирования правильных иммунных механизмов на фоне сочетанного урогенитального, часто хронического воспаления. Это является причиной частых рецидивов ВВ у девочек с ИМП.

Учитывая выявленные нарушения иммунного статуса при ВВ у девочек с ИМП, мы применили в комплексном лечении системную терапию с использованием ИФН-а2Ь в комбинации с антиоксидантами («Виферон»). Комбинированная интерферонотерапия эффективна в иммунореабилитации иммунокомпрометированных детей [7, 8].

Приведенные нами данные свидетельствуют об эффективности применения ИФН в профилактике рецидивов ВВ у девочек с ИМП. Данная схема предопределяет и снижение потребности в длительном курсе антибактериальной терапии, что является наиболее значимой проблемой педиатрии. Продолжительное назначение антибактериальных препаратов усиливает тяжесть дисбактериозов слизистых оболочек влагалища и кишечника, способствует их заселению факультативными условно-патогенными микроорганизмами и снижению колонизационной резистентности, что, в свою очередь, повышает риск развития хронических бактериальных инфекций. Девочки дошкольного возраста с ИМП относятся к группе риска развития хронических, рецидивирующих форм вульвовагинита [4]. У таких пациенток неэффективно стандартное противовоспалительное лечение. Эффект достигается применением комплексного лечения с использованием препарата, содержащего ИФН-а2b и высокоактивные антиоксиданты - аскорбиновую кислоту и альфатокоферол-ацетат. На фоне проведения комбинированной иммунотерапии отмечалась хорошая переносимость лечения, и побочные эффекты отсутствовали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены иммунные аспекты при вульвовагинитах у девочек с инфекциями мочевыделительных путей, лежащие в основе частых рецидивов и неэффективности стандартного лечения. Иммунные нарушения при данной патологии диктуют целесообразность включения в комплекс мероприятий системной комбинированной иммунотерапии. Комплексная противовоспалительная терапия вульвовагинита, включающая применение препарата, содержащего ИФН-а2b и высокоактивные антиоксиданты - аскорбиновую кислоту и α-токоферол-ацетат, улучшает иммунный статус, состояние вагинального биотопа, снижает показатели микробной колонизации, количество рецидивов ВВ у девочек-дошкольниц, страдающих инфекциями мочевых путей.

Список литературы

1. Коколина ВФ. Урогенитальные инфекции детей и подростков. Диагностика и лечение: пособие для врачей. ИД «Медпрактика-М», М., 2014: 92 [Kokolina, V. F. Urogenital infections of children and adolescents. Diagnosis and treatment: manual for doctors /V. F. Kokolina. publishing house «Medpraktika-M», Moscow, 2014: 92]

2. Кохреидзе НА, Кутушева ГФ. Проблемные аспекты диагностики и терепии вульвовагинита у девочек. Репродуктивное здоровье детей и подростков 2013; 2 (49): 30-36 [Kukhreidze NA, Kutusheva GF. Problematic aspects of diagnosis and therapy of vulvovaginitis. Reproductive health of children and adolescents. 2013; 2(49): 30-36]

3. Кохреидзе НА, Кутушева ГФ. Ятрогенные причины затяжного течения вульвовагинита у детей. Репродуктивное здоровье детей и подростков 2015;5 (64): 26- 45 [Kоkhreidze NA, Kutusheva GF. Iatrogenic causes prolonged course of vulvovaginitis in children. Reproductive health of children and adolescents 2015; 5 (64): 26-45]

4. Летифов ГМ, Чеботарева ЮЮ, Костоева ЗА. Особенности комплексного лечения вульвовагинита у девочек-дошкольниц с различными формами пиелонефрита. Нефрология 2017; 21(5): 59-64 [Letifov GM, Chebotarev YY, Kostoyev ZA. Features of complex treatment of candidiasis in girls doshkolnitsa with various forms of pyelonephritis. Nephrology 2017; 21(5): 59-64]

5. Уварова ЕВ, Батырова ЗК, Кумыкова ЗХ и др. Микробиоценоз и локальный иммунитет слизистой оболочки влагалища у девочек в раннем детстве: норма и патология. Доктор Ру 2017;3(132): 59-65. [Uvarova EV, Batyrova ZK, Kumykov ZH etc. the Microbiocenosis and local immunity of the mucous membrane of the vagina in girls in early childhood: norm and pathology. Doctor Ru 2017; 3 (132): 59-65]

6. Паршина ОВ, Мазанкова ЛН, Малиновская ВВ и др. Особенности иммунитета часто болеющих детей: иммунодефицит или транзиторные нарушения? Российский вестник перинатологии и педиатрии 2010; 4: 70-74. [Parshina OV, Mazankova LN, Malinovskaya VV еt al. features of immunity of often ill children: immunodeficiency or transient disorders? Russian journal of Perinatology and Pediatrics 2010; 4: 70-74]

7. Нестерова ИВ. Интерфероны в практике клинициста: лучшие друзья или опасные враги? Аллергология и иммунология 2016; 17 (3): 189-191. [Nesterova IV. Interferons in clinical practice: best friends or dangerous enemies? Allergology and immunology 2016; 17 (3): 189-191]

8. Нестерова ИВ, Ковалева СВ, Чудилова ГА и др. Оптимизация тактики интерфероно- и иммунотерапии в реабилитации иммунокомпрометированных детей с повторными респираторными и герпетическими вирусными инфекциями. Педиатрия 2014; 93(3): 66-72. [Nesterova IV, Kovaleva SV, Chudilova GA and others. Optimization of interferon and immunotherapy tactics in rehabilitation of immunocompromised children with repeated respiratory and herpes viral infections. Pediatrics 2014; 93 (3): 66-72.]

Об авторах

Ю. Ю. ЧеботареваРоссия

Кафедра акушерства и гинекологии №2

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29

Доц. Чеботарева Юлия Юрьевна, д-р мед. наук

Тел.: 8-928-100-60-55

Г. М. Летифов

Россия

кафедра педиатрии

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29

Проф. Летифов Гаджи Муталибович, д-р мед. наук

Тел.: 8-909-438-11-13

З. А. Костоева

Россия

врач-акушер-гинеколог

366130. г. Назрань, Республика Ингушетия

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29

кафедра акушерства и гинекологии №2, докторант

Тел.: 8-928-096-56-06

Рецензия

Для цитирования:

Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г.М., Костоева З.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЗАЦИИ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Нефрология. 2018;22(5):71-76. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-5-71-76

For citation:

Chebotareva Yu.Y., Letifov H.M., Kostoeva Z.A. SOME ASPECTS OF VULVOVAGINITIS CHRONIZATION IN GIRLS WITH URINARY TRACT INFECTIONS. Nephrology (Saint-Petersburg). 2018;22(5):71-76. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-5-71-76

JATS XML