Перейти к:

ФУНКЦИЯ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-79-83

Аннотация

ЦЕЛЬ: изучить функцию почек крыс в условиях стрептозотоцин-индуцированной модели экспериментального сахарного диабета. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на 25 самцах крыс линии сток Вистар (12 особей – группа интактных крыс и 13 особей – группа контроля заболевания). Моделирование сахарного диабета осуществляли посредством внутрибрюшинного введения стретпозотоцина в дозе 65 мг/кг. Для более селективного моделирования СД II типа крысам группы контроля заболевания вводился предварительно внутрибрюшинно раствор цитофлавина из расчета дозировки никотинамида 115 мг/кг. В обеих группах каждые 7 дней в течение 1 мес производился сбор суточного объема мочи, в которой определялись концентрация глюкозы, белка и креатинина. С учетом суточного объема диуреза рассчитывалась экскреция глюкозы, белка и креатинина. РЕЗУЛЬТАТЫ. На исходном уровне все определяемые показатели функции почек у крыс не отличались между группами. Затем в группе контроля заболевания фиксировался достоверный рост величины суточного диуреза, экскреции белка, экскреции глюкозы и креатинина. В результате к завершению эксперимента величина указанных показателей превосходила уровень интактных крыс в 2,0; 1,5, 3,2 и 1,9 раза соответственно. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях стрептозотоциновой модели сахарного диабета наблюдаются характерные изменения экскреторной функции почек: рост суточного диуреза, увеличение экскреции глюкозы, экскреции белка и креатинина.

Для цитирования:

Жариков A.Ю., Баландович Б.A., Щекочихина Р.О., Жарикова Г.В. ФУНКЦИЯ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. Нефрология. 2019;23(1):79-83. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-79-83

For citation:

Zharikov A.Yu., Balandovich B.A., Shchekochikhina R.O., Zharikova G.V. KIDNEY FUNCTION IN EXPERIMENTAL DIABETES. Nephrology (Saint-Petersburg). 2019;23(1):79-83. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-79-83

ВВЕДЕНИЕ

Сахарный диабет (СД) - одно из наиболее распространенных системных заболеваний человека.

Сегодня в развитых странах мира СД страдает каждый 11-й житель [1]. При этом в ряду угрожающих жизни осложнений СД третье место по распространенности занимает диабетическая нефропатия (ДН) [2].

Изучение этиологии и патогенеза ДН в настоящее время сохраняет высокую актуальность.

Сегодня известно, что в развитии этого состояния могут принимать участие различные механизмы, такие как дислипидемия, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, окислительный стресс и другие факторы, провоцируемые глюкозурией при СД [3, 4]. Такие данные открывают хорошие перспективы для разработки методов таргетной патогенетической коррекции ДН. Однако фармакологические подходы к коррекции ДН сегодня в основном сводятся к основной сахароснижающей терапии СД.

Нас заинтересовала проблема разработки новых фармакологических подходов к лечению ДН. Поэтому на первом этапе мы решили изучить особенности экскреторной функции почек крыс в условиях общепринятой стрептозотоциновой модели СД и определить наиболее характерные диагностические признаки развития почечной патологии, позволяющие достаточно корректно оценивать эффективность разрабатываемых методов фармакологической коррекции диабетической нефропатии.

Таким образом, цель исследования - изучить экскреторную функцию почек крыс в условиях стрептозотоциновой модели экспериментального сахарного диабета.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты проведены на 25 самцах крыс линии сток Вистар в возрасте 2–3 мес и массой 270–300 г, которые на протяжении периода исследований находились в индивидуальных метаболических клетках, приспособленных для сбора мочи, в условиях свободного потребления воды и пищи. Животные были разделены на 2 группы: группа

интактных крыс (Гинт.) и группа контроля заболевания (Гконтр.) по 12 и 13 особей соответственно.

В группе контроля заболевания для моделирования СД крысам внутрибрюшинно однократно вводился 1 мл раствора стрептозотоцина в ци- тратном буфере из расчета дозы 65 мг/кг. Как известно, стрептозотоцин обладает специфической токсичностью в отношении β-клеток поджелудочной железы, провоцируя развитие СД [5]. В соответствии с современными представлениями об особенностях моделирования СД при помощи стрептозотоцина для более селективного моделирования СД II типа крысам Гконтр вводился предварительно внутрибрюшинно раствор цитофлавина из расчета дозировки никотинамида 115 мг/кг [6]. В группе интактных крыс аналогичным способом вводился 1 мл физиологического раствора.

В день введения стрепотозотоцина, а затем на 3-, 7-, 14-, 21-е и 28-е дни эксперимента производился сбор суточного объема мочи, в которой определялись концентрация глюкозы, белка и креатинина. С учетом суточного объема диуреза рассчитывалась экскреция глюкозы, белка и креатинина. Концентрация глюкозы, белка и креатинина определялась на автоматическом биохимическом анализаторе DIRUICS-T240. Концентрация глюкозы определялась методом ферментативного окисления глюкозы в присутствии глюкозооксидазы (ГОД), который основан на измерении оптической плотности окрашенного соединения хино- нимина. Для определения концентрации белка использовали биуретовый метод, который основан на образовании комплекса сине-фиолетового цвета с ионами меди, оптическая плотность которого прямо пропорциональна концентрации белка. Концентрация креатинина определялась кинетическим методом без депротеинизации, основанным на реакции Яффе с образованием краснооранжевого окрашенного комплекса.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием компьютерной программы Statistica 12.0. Результаты представлены медианой (M) и интерквартильным размахом (25 %, 75 %). Статистические сравнения между группами проводились с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни, сравнения внутри группы относительно исходного уровня проводились с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. Результаты признавались достоверными при значении показателя достоверности p<0,05. Расчет корреляционных связей проводился при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена (p). Корреляционная связь признавалась существенной при значении коэффициента Спирмена от 0,7 до 1,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

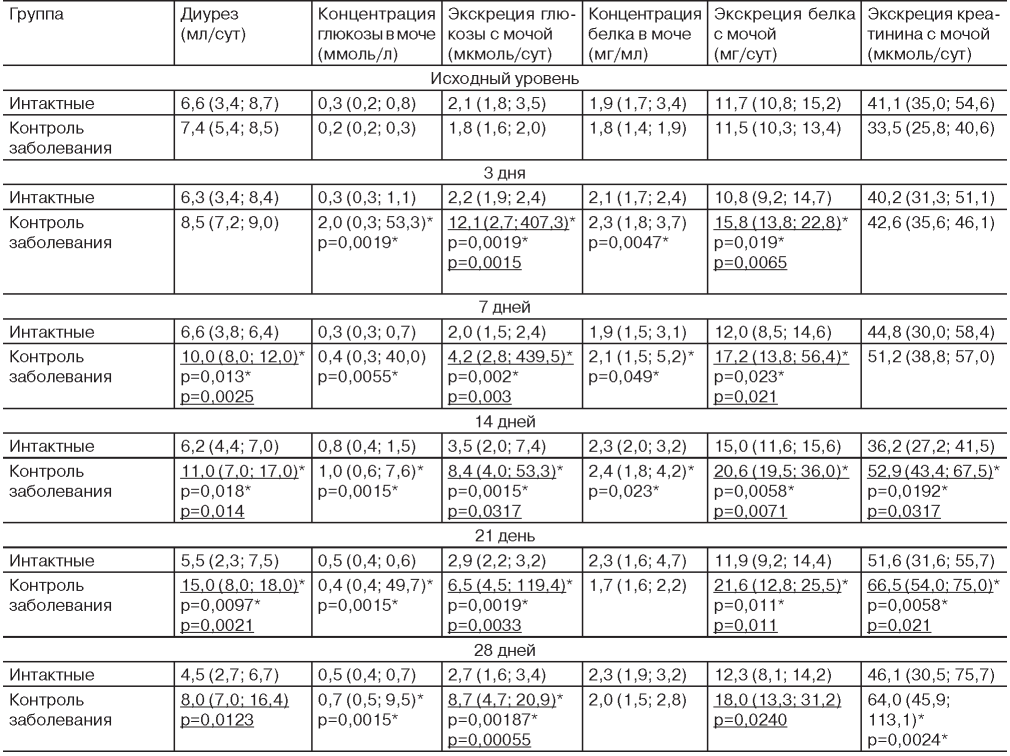

Результаты определения функции почек у крыс в ходе эксперимента представлены в таблице.

Оказалось, что на исходном уровне все определяемые показатели функции почек у крыс не отличались между группами. Однако затем фиксировался последовательный рост величины суточного диуреза в Гконтр, достигавший максимума по истечении 3 нед, когда значение описываемого показателя превышало в 2,0 раза исходный уровень и было в 2,7 раза больше, чем в группе интактных крыс (p=0,0097, p=0,0021 соответственно).

Концентрация белка в моче в обеих группах на протяжении опыта была в целом стабильна, однако динамика суточной экскреции белка в Гконтр. отличалась существенным ростом показателя в 1,6 раза относительно исходного уровня к моменту окончания эксперимента. В этот период уровень экскреции белка в Гконтр. превышал таковой в Гинт. в

1,5 раза (p=0,024).

Параллельно фиксировалось появление значительного количества глюкозы в моче у крыс в группе контроля заболевания. Так, если на исходном уровне глюкоза в моче практически не определялась, то уже на третий день эксперимента концентрация глюкозы возросла в 1,7 раза, после чего несколько снижалась и стабилизировалась, будучи, однако, по-прежнему существенно выше, чем до моделирования СД. На этом фоне величина суточной экскреции глюкозы у крыс в Г также существенно увеличивалась. В итоге

Параллельно фиксировалось появление значительного количества глюкозы в моче у крыс в группе контроля заболевания. Так, если на исходном уровне глюкоза в моче практически не определялась, то уже на третий день эксперимента концентрация глюкозы возросла в 1,7 раза, после чего несколько снижалась и стабилизировалась, будучи, однако, по-прежнему существенно выше, чем до моделирования СД. На этом фоне величина суточной экскреции глюкозы у крыс в Гконтр. также существенно увеличивалась. В итоге к моменту завершения опыта она превышала исходный уровень в 4,8 раза и была больше, чем у интактных крыс в 3,2 раза (p=0,00187 и p=0,00055 соответственно).

Таблица / Table

Показатели функции почек в условиях экспериментального стрептозотоцинового сахарного диабета

Indicators of renal function in conditions of experimental streptozotocin diabetes mellitus

Примечание. * Обозначены достоверные изменения относительно исходного уровня; подчеркнуты достоверные различия между группами.

Возрастала и экскреция креатинина. На 14-е сутки эксперимента в группе контроля заболевания было зафиксировано увеличение данного показателя в 1,6 раза относительно исходного уровня, вследствие чего он превосходил значение в группе интактных крыс также в 1,5 раза (p=0,0192 и p=0,0317 соответственно). В дальнейшем рост экскреции креатинина продолжился, вплоть до конца опыта, увеличившись до уровня в 1,9 раза, превышающего исходные значения (p=0,0024).

Определение корреляционных связей в группе контроля заболевания показало, что на исходном уровне наблюдалась сильная прямая связь между уровнем диуреза и экскрецией белка (p = 0,723), а также уровнем экскреции белка и экскреции креатинина (p = 0,878).

Через неделю от начала моделирования СД наблюдалась сильная прямая корреляция между уровнем диуреза и экскрецией глюкозы (р = 0,719), между уровнем концентрации глюкозы в моче и уровнем ее экскреции (р = 0,918) и между уровнем экскреции белка и экскреции глюкозы (р = 0,824).

По истечении 2 нед эксперимента были выявлены сильные прямые корреляционные связи между: уровнем диуреза и уровнем экскреции белка, экскреции глюкозы и экскреции креатини- на (р = 0,790, 0,715 и 0,853 соответственно). Кроме того, наблюдалась сильная прямая связь между уровнем экскреции белка и уровнем экскреции креатинина (р = 0,885).

На 21-й день наблюдалась сильная прямая корреляция между уровнями диуреза и экскреции белка, экскреции креатинина (р = 0,862 и 0,726 соответственно), а также между уровнем экскреции белка и экскреции креатинина (р = 0,731).

Наконец, по завершению 4-й недели эксперимента была выявлена сильная прямая связь между уровнем экскреции белка и уровнем экскреции креатинина (р = 0,791).

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, проведенные эксперименты позволили изучить основные параметры биохимической картины ДН при стрептозотоциновом СД. Характерными признаками развития патологии стали полиурия, глюкозурия, протеинурия и рост клубочковой фильтрации. Эти признаки хорошо согласуются с типичными симптомами СД и ДН у человека.

По всей видимости, введение стрептозотоцина ожидаемо спровоцировало повреждение клеток поджелудочной железы с последующей гипергликемией. Накопление глюкозы в крови привело к резкому росту ее концентрации в моче на 3-и сутки периода наблюдений. Впоследствии величина данного показателя несколько снижалась, однако оставалась весь эксперимент на уровне, достоверно превосходящем исходные значения. Не исключено, что имевшая место компенсация резкого роста концентрации глюкозы в моче была обусловлена хорошо известным феноменом увеличения реабсорбции глюкозы в почках при сахарном диабете [7, 8]. Как бы то ни было, величина суточной экскреции глюкозы в ходе эксперимента вы- раженно увеличивалась, что указывает на формирование стойкой гипергликемии и глюкозурии у крыс, которым вводился стрептозотоцин.

Накопление глюкозы в моче, по-видимому, инициировало каскад патологических процессов, приведших к повреждению почечного клубочка, подтверждением чему явилось существенное увеличение экскреции белка и креатинина с мочой у подопытных крыс. Дополнительным подтверждением этому следует считать результаты корреляционного анализа, который показал, что на протяжении практически всего эксперимента параметры диуреза, экскреции белка, экскреции глюкозы и креатинина напрямую коррелировали между собой. Суммируя вышеизложенное, с определенной долей уверенности можно полагать, что в почках крыс происходили процессы, во многом идентичные таковым у человека при сахарном диабете и диабетической нефропатии.

Отметим также, что, как это зачастую бывает при моделировании патологий у животных, выраженность развития заболевания у особей может довольно существенно различаться. Это имело место и в наших опытах. Крыс группы контроля заболевания, которые получали стрептозотоцин, по степени выраженности биохимических признаков патологии в итоге можно было условно разделить на 3 группы: крысы со слабо выраженными признаками, крысы с признаками средней степени выраженности и крысы с ярко выраженными признаками заболевания. Однако в совокупности статистический анализ позволяет достаточно объективно судить о формирующейся биохимической картине ДН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях стрептозотоциновой модели сахарного диабета наблюдаются характерные изменения экскреторной функции почек: рост суточного диуреза, увеличение экскреции глюкозы, экскреции белка и креатинина. Это позволяет сделать вывод о повреждении почечного клубочка и развитии диабетической нефропатии.

Список литературы

1. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin Pract 2017; 128: 40–50. Doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024

2. Дедов ИИ, Шестакова МВ, Викулова ОК. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клиникостатистический анализ по данным федерального регистра сахарного диабета. Сах диабет 2017; (1): 13–41 [Dedov II, Shestakova MV, Vikulova OK. Ehpidemiologiya saharnogo diabeta v Rossijskoj Federacii kliniko-statisticheskij analiz po dannym federalnogo registra saharnogo diabeta. Sah-diabet 2017; (1): 13–41. Doi: 10.14341/DM8664]

3. Смирнов ИЕ, Кучеренко АГ, Смирнова ГИ, Бадалян АР. Диабетическая нефропатия. Рос педиатр журн 2015; (4): 43–50 [Smirnov IE, Kucherenko AG, Smirnova GI, Badalyan AR. Diabeticheskaya nefropatiya. Ros pediatr zh 2015; (4): 43–50]

4. Бобкова ИН, Шестакова МВ, Щукина АА. Диабетическая нефропатия – фокус на повреждение подоцитов. Нефрология 2015; (2): 33–43 [Bobkova IN, Shestakova MV, Shchukina AA. Diabeticheskaya nefropatiya focus na povrezhdenie podocitov. Nefrologiya 2015; (2): 33–43]

5. Yamamoto H, Uchigata Y, Okamoto H. Streptozotocin and alloxan induce DNA strand breaks and poly(ADP-ribose) synthetase in pancreatic islets. Nature 1981; 294(19): 284–286

6. Спасов АА, Воронкова МП, Снигур ГЛ и др. Экспериментальная модель сахарного диабета типа 2. Биомедицина 2011; (3): 12–18 [Spasov AA, Voronkova MP, Snigur GL i dr. Ehksperimentalnaya model saharnogo diabeta tipa 2. Biomedicina 2011; (3): 12–18]

7. Farber SJ, Berger EY, Earle DP. Effect of diabetes and insulin of the maximum capacity of the renal tubules to reabsorb glucose. J Clin Invest 1951; 30(2):125–129. Doi: 10.1172/JCI102424

8. Mogensen CE. Maximum tubular reabsorption capacity for glucose and renal hemodynamcis during rapid hypertonic glucose infusion in normal and diabetic subjects. Scand J Clin Lab Invest 1971; 28(1): 101–109. Doi: 10.3109/00365517109090668

Об авторах

A. Ю. ЖариковРоссия

Жариков Александр Юрьевич, д-р биол. наук

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 40. Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, кафедра фармакологии, заведующий кафедрой.

Тел.: (3852) 566-806

Б. A. Баландович

Россия

Проф. Баландович Борис Анатольевич, д-р мед. наук

656038, г. Барнаул, пер. Некрасова, д. 65. Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, кафедра гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности.

Тел.: (3852) 566-898

Р. О. Щекочихина

Россия

Щекочихина Рита Олеговна

656038, г. Барнаул, пер. Некрасова, д. 65. Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности, аспирант.

Тел.: +7923-797-65-37

Г. В. Жарикова

Россия

Жарикова Ганна Викторовна

656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 126. Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России, преподаватель кафедры общей и биологической химии, клинической лабораторной диагностики.

Рецензия

Для цитирования:

Жариков A.Ю., Баландович Б.A., Щекочихина Р.О., Жарикова Г.В. ФУНКЦИЯ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. Нефрология. 2019;23(1):79-83. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-79-83

For citation:

Zharikov A.Yu., Balandovich B.A., Shchekochikhina R.O., Zharikova G.V. KIDNEY FUNCTION IN EXPERIMENTAL DIABETES. Nephrology (Saint-Petersburg). 2019;23(1):79-83. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1561-6274-2019-23-1-79-83