ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

В обзоре освещены основные факторы патогенеза синдрома ишемии/реперфузии (ИРС) трансплантата почки (ТП). Описаны клеточные, гуморальные, а также неспецифические механизмы развития почечного повреждения. Возможности эффективного воздействия на него ограничены объективными трудностями, которые связаны, главным образом, с наличием множества альтернативный путей, которые, в конечном счете, приводят к тяжелому повреждению ТП, быстрому развитию хронической трансплантационной нефропатии и повышают риск утраты ТП. Необходимы дальнейшие исследования способов целенаправленного воздействия на основные звенья патогенеза ИРС.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

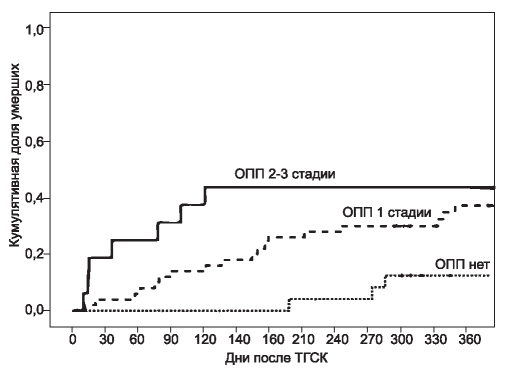

ЦЕЛЬ: определить ассоциировано ли развитие острого повреждения почек в раннем периоде после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) со смертностью больных.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. В открытое обсервационное проспективное исследование включены 90 больных (46 мужчин и 44 женщины), которым была выполнена аллогенная ТГСК. За 7 дней до ТГСК (неделя 0), на 1–5-й неделях посттрансплантационного периода выполняли мониторинг и оценку клинико-лабораторных показателей. Диагностику и стратификацию тяжести острого повреждения почек (ОПП) проводили согласно рекомендациям KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes). Регистрировали смерти от всех причин в течение одного года посттрансплантационного наблюдения. Связь ОПП с риском смерти оценивали в анализах кумулятивной выживаемости и мультивариантных регрессионных моделях Кокса с коррекцией по другим существенным клиническим факторам.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Острое повреждение почек было выявлено у 67 из 90 больных (74 %). У подавляющего числа пациентов (84 %) имело место ОПП 1 стадии (KDIGO). Острую дисфункцию почек 2 и 3 стадии (KDIGO) перенесли 16 % больных. Заместительная почечная терапия применена у 4 (6 %) больных с ОПП. Кумулятивная выживаемость после ТГСК составила 75 %. В период наблюдения (1 год после ТГСК) зарегистрировано 28 смертельных исходов (31 %). Развитие острой дисфункции почек после ТГСК связано со значительным снижением кумулятивной выживаемости пациентов. При множественном регрессионном анализе ОПП имело прямую, достоверную связь с относительным риском смерти в течение 1 года после ТГСК, независимую от других клинических параметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Острое повреждение почек может расцениваться как клинический предиктор неблагоприятного исхода аллогенной ТГСК, учитывая независимую связь этого осложнения с увеличением общей смертности больных в посттрансплантационном периоде.

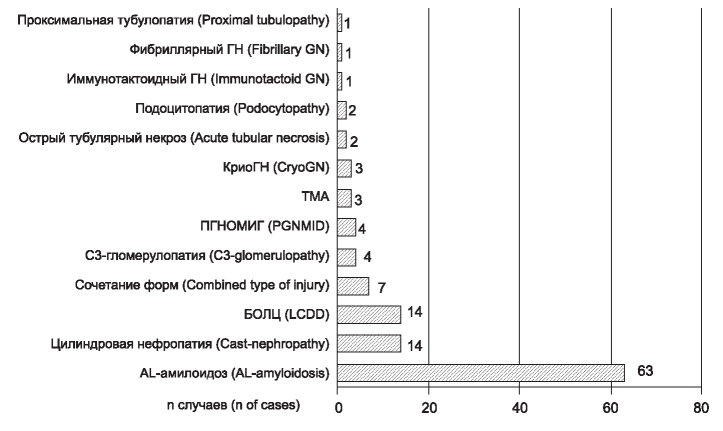

ВВЕДЕНИЕ. Поражение почек, ассоциированное с моноклональными гаммапатиями (МГ), является областью интересов практической онконефрологии. Распространенность, структура, почечный прогноз и подходы к терапии этой группы заболеваний, в том числе в российской популяции, остаются не до конца определенными и нуждаются в уточнении. ЦЕЛЬ. Анализ распространенности, структуры, лечения и исходов поражений почек при МГ.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. В одноцентровое проспективное исследование за период с 01.01.2011 г. – 01.05.2018 г. включены пациенты с МГ и морфологически верифицированным поражением почек (n=119). Случаи МГ неопределенного значения при неамилоидном поражении почек расценивали как МГ ренального значения (МГРЗ). Проанализированы виды терапии, гематологический и почечный ответы. Прогрессированием дисфункции почек считали снижение рСКФ >25 % от исходной/ начало заместительной почечной терапии (ЗПТ), улучшением – нарастание рСКФ >25 %/ прекращение ЗПТ на момент конца наблюдения, остальные случаи считали стабильной функцией. Регистрировали исходы: начало ЗПТ или рСКФ<15 мл/мин/1,73 м2 и смерть от всех причин. Почечную выживаемость оценивали методом Каплана–Мейера. Медиана периода наблюдения составила 12 (2; 27) мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Распространенность поражения почек, ассоциированного с МГ, составила 7,5 %, МГРЗ – 0,94 % от всех нефробиопсий (n=1580). Множественная миелома (ММ), AL-амилоидоз и лимфопролиферативное заболевание (ЛПЗ) диагностировали у 39, 55 и 10 больных, соответственно. Частота отдельных вариантов поражения почек была следующей: AL-амилоидоз (53 %), цилиндровая нефропатия (12 %), болезнь отложения легких цепей (12 %), С3-гломерулопатия (3 %), пролиферативный гломерулонефрит (ГН) с отложением моноклональных иммуноглобулинов (3 %), криоглобулинемический ГН (2 %), тромботическая микроангиопатия (2 %), подоцитопатия (2 %), острый тубулярный некроз (2 %), иммунотактоидный, фибриллярный ГН, проксимальная тубулопатия (по 1 %), сочетание форм (6 %). Пациенты в основном получили лечение бортезомибом и дексаметазоном, в 13 случаях была выполнена аутологичная трансплантация костного мозга. Гематологический ответ получен у 48,8, 45,4 и 46,7 % больных с ММ, AL-амилоидозом и МГРЗ соответственно. Ухудшение функции почек наблюдали при ММ (11,1 %) и AL-амилоидозе (37,2 %), улучшение/стабилизация – в 88,9 и 62,7 % соответственно. При МГРЗ наблюдали улучшение (20 %) и стабилизацию почечной функции (80 %). Четырехлетняя кумулятивная почечная выживаемость в группах ММ, AL-амилоидоза, МГРЗ и ЛПЗ составила 63, 54, 80 и 39 % соответственно, и достоверно не отличалась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Поражение почек при МГ – нередкая патология с неблагоприятным почечным прогнозом, представленная разнообразными клинико-морфологическими паттернами, требует практической реализации высокоспециализированного мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить связь выраженности инфильтрации интерстиция CD3+, CD68+ и CD20+ клетками при гломерулите с отдаленным прогнозом аллотрансплантации почки (АТП).

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. В ретроспективное исследование были включены 86 реципиентов аллографта почки (АП) с морфологически верифицированным в соответствии с критериями Banff гломерулитом. Случаи далее были разделены на подгруппы: 1) изолированный гломерулит без донор-специфических антител (ДСА) (n=53); 2) гломерулит с положительными ДСА (n=22); 3) гломерулит с неуточненными ДСА (n=11). Производили количественный анализ позитивных клеток в интерстиции после идентификации CD68+, CD3+, CD20+ лейкоцитов с помощью стандартного иммуногистохимического (ИГХ) окрашивания. Использовали метод Каплана–Мейера и мультивариантный регрессионный анализ Кокса для оценки связи выраженности инфильтрации интерстиция CD3+, CD68+, CD20+ клетками с риском потери АП.

РЕЗУЛЬТАТЫ. CD68+ и CD3+ клетки в интерстиции преобладали при гломерулите АП. CD20+ инфильтраты были выявлены в 60 % случаев. CD20+ клетки имели склонность к образованию инфильтратов, которые в 9 случаях достигали значительных размеров (≥ 50 CD20+ лимфоцитов) с формированием нодулярных структур. Подгруппы с/без ДСА не отличались по выраженности инфильтрации интерстиция CD3+, CD68+ клетками и наличию CD20+ инфильтратов. Уровни CD68+ клеток в интерстиции ≥ 5 клеток на поле зрения (х400), а CD3+ ≥ 8 были ассоциированы со снижением выживаемости АП, как и наличие значительных CD20+ инфильтратов (plog-rank < 0,05). В мультивариантных регрессионных моделях Кокса показатели уровней CD68+ (≥ 5 клеток/поле зрения), CD3+ (≥ 8 клеток/поле зрения) клеток и наличие значительных CD20+ инфильтратов в интерстиции являлись независимыми предикторами потери АП при коррекции моделей по наличию ДСА, времени холодовой и тепловой ишемии (p < 0,05). ВЫВОДЫ. Выраженность инфильтрации интерстиция CD3+, CD68+ и CD20+ клетками при гломерулите может быть предиктором выживаемости АП.

ЦЕЛЬ: оценить влияние полиморфизма генов АРОЕ и SLCO1B1на течение инфаркта миокарда (ИМ), ассоциированного с острым повреждением почек (ОПП), в госпитальном и отдалённом периодах.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: обследованы 132 пациента с ИМ, которые были разделены на 2 группы: первая (I) – 68 больных с ИМ и ОПП, вторая (II) – 64 человека с ИМ без ОПП.

РЕЗУЛЬТАТЫ: при распределении генотипов полиморфизм Leu28Pro гена АРОЕ в исследуемых группах было выявлено, что LeuPro чаще наследовалась у больных I группы – 20,6 %, среднее значение общего холестерина (ОХ) – 6,01±0,3 ммоль/л, а липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – 3,37±0,21 ммоль/л, в сравнении с больными II группы, где генотип LeuPro – 6,2 %, ОХ – 5,03±0,3 ммоль/л, ЛПНП – 2,38±0,3 ммоль/л, p<0,05. Полиморфизм Val174Ala гена SLCO1B1наследовался следующим образом, так генотип ValAla у пациентов I группы – 26,5 %, во II – 12,5 %, p<0,05. У гетерозигот I выборки ОХ-5,59±0,3 ммоль/л, а ЛПНП – 3,30±0,14 ммоль/л, во II группе ОХ –5,19±0,29 ммоль/л, ЛПНП – 2,75±0,23 ммоль/л, p<0,05. Клиническая картина госпитального периода у больных с ИМ и ОПП протекала с развитием большего числа осложнений, что отражалось на высокой летальности в I группе – 16,2 %, во II группе – 4,7 %, p<0,05. В постгоспитальном периоде на фоне приема аторвастатина в обеих исследуемых группах отмечалась положительная тенденция снижения ОХ и ЛПНП, однако достичь целевых показателей не удалось. Летальность в отдалённом периоде в I группе – 15,4 %, во II – 2,0 %, p<0,05.

ВЫВОДЫ: у больных с ИМ и ОПП на фоне более тяжелого клинического течения заболевания как в стационаре, так и в отдаленном периоде, чаще определялись редкие аллельные варианты генов АРОЕ и SLCO1B1, что негативно отражалось на показателях липидограммы.

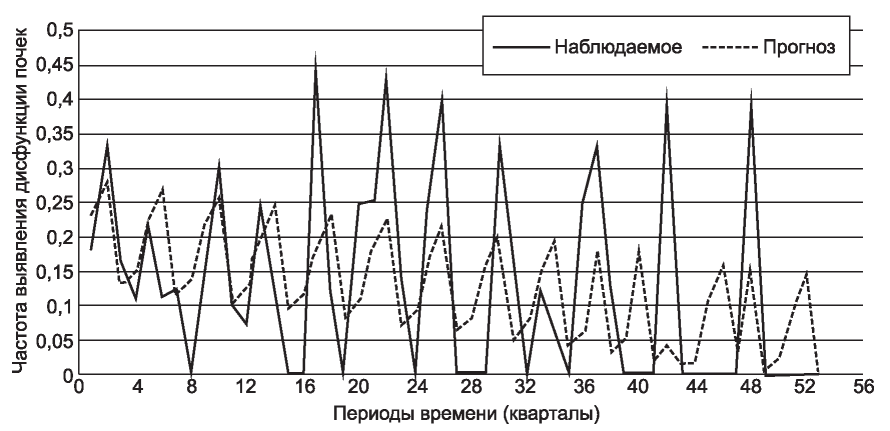

ЦЕЛЬ: оценить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин моложе 60 лет с инфарктом миокарда (ИМ) и нарушением функции почек в разные сезоны года для улучшения профилактики и лечения этой категории больных.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Изучены результаты стационарного обследования 412 мужчин моложе 60 лет с ИМ за период 2000–2015 гг., имеющих расчетную скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по CKD-EPI (2009 г., модификация 2011 г.) в первые 48 ч ИМ 30–59 мл/мин/1,73 м2 (61 пациент) и более 60 мл/мин/1,73 м2 (351 человек). Дополнительно собирали информацию о состояниях, способствующих развитию ИМ, и факторах, провоцирующих его возникновение. Сравнивали частоту наблюдения этих факторов в группах с дисфункцией почек (ДП) и нормальным уровнем СКФ. Оценка сезонных отличий выполнена разделением событий по климатическим периодам на основании изменений среднесуточной температуры воздуха Санкт-Петербурга.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ДП наблюдали у 14,8 % обследованных. Частота ее выявления преобладала в весенний и зимний (по 22 %) периоды. У пациентов с пониженной СКФ чаще обнаруживали артериальную гипертензию (АГ), умеренное ожирение, АГ кризы, частые простудные заболевания. С меньшей частотой – ожирение средней тяжести и связь проявлений ИБС с сезонами года. Пациенты с ДП характеризовались более выраженной дислипидемией за счет гипертриглицеридемии и повышения уровня липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) в первые часы ИМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основной причиной ДП у мужчин моложе 60 лет в начальные часы ИМ оказалась АГ. Ее сочетание со склонностью к частым простудным заболеваниям вне зависимости от наличия сахарного диабета и ожирения весной и зимой указывает на риск ДП в острый период ИМ. Для этих пациентов характерны дислипидемии, выявление которых требует оценки уровней триглицеридов и ЛПОНП.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ. Фактор роста фибробластов 23 (FGF23) и его ко-рецептор Klotho могут быть связаны с изменениями кальциевого обмена при хронической болезни почек (ХБП) благодаря способности регулировать внутриклеточный транспорт Ca за счет модуляции катионных каналов TRPV5/ TRPV6.

ЦЕЛЬ: установить, связаны ли Klotho и FGF23 с ренальной экскрецией Са на начальных стадиях экспериментальной ХБП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Для моделирования ХБП у крыс линии SHR выполняли резекцию 3/4 или 5/6 почек. Определяли концентрации интактных FGF23 и PTH в сыворотке крови методом ИФА и экспрессию белка Klotho в почке методом ИГХ, а также рассчитывали экскретируемую фракцию (FECa) и абсолютную экскрецию (UCa24) Ca с мочой.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Концентрация креатинина в сыворотке крови, его клиренс и выраженность интерстициального фиброза у экспериментальных моделей соответствовали начальным стадиям хронического повреждения почек. UCa24 и FECa были выше, экспрессия Klotho ниже в группах с более выраженной дисфункцией почек без достоверных различий в уровнях FGF23 и РТН. При множественном регрессионном анализе FECa и UCa24 не были ассоциированы с FGF23, Klotho и РТН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ренальная экскреция Са в условиях начальных стадий экспериментальной дисфункции почек не зависит от Klotho и FGF23.

ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕФРОЛОГИИ

Посттрансплантационные лимфопролиферативные заболевания (ПТЛЗ) являются серьезным осложнением после трансплантации почки, негативно влияющим на выживаемость реципиентов и трансплантатов. Важным фактором патогенеза ранних ПТЛЗ является активная инфекция, вызванная вирусом Эпштейна–Барра (ЭБВ), при этом поздние ПТЛЗ нередко бывают ЭБВ-негативными. В диагностике ПТЛЗ важную роль играет использование современных визуализационных методов исследования (компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография), а также морфологическое исследование пораженных органов. В статье рассматриваются классификация ПТЛЗ, факторы риска их развития, особенности патогенеза, подходы к профилактике и лечению.

ЮБИЛЕИ

УКАЗАТЕЛИ

ISSN 2541-9439 (Online)