ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

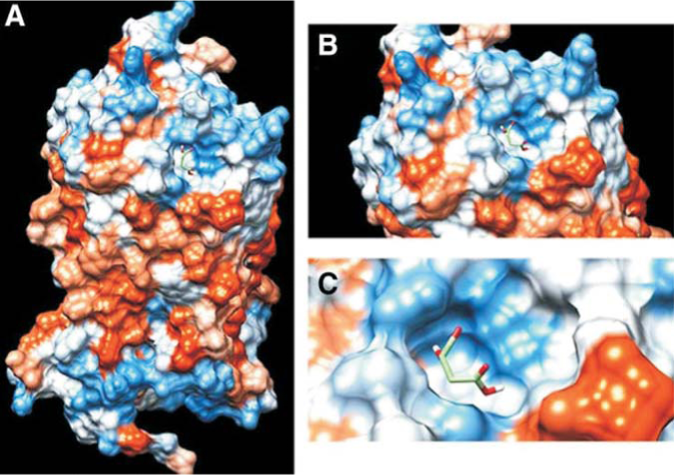

Цикл лимонной кислоты со времени его открытия рассматривали как центральную часть метаболизма и энергетического гомеостаза клетки. Находясь главным образом в митохондриальном матриксе, некоторые из промежуточных продуктов цикла Кребса присутствуют также и в кровотоке. В настоящее время имеются свидетельства того, что метаболиты цикла Кребса играют важную роль и за пределами цикла. Так, сукцинат является внеклеточным лигандом сопряженного с G-белком рецептора, известного как GPR91, который экспрессирован в почках, печени, сердце, клетках сетчатки и, вероятно, во многих других тканях. Активация сукцинатом GPR91 вызывает целый ряд физиологических и патологических эффектов. Посредством связывания с GPR91 сукцинат участвует в регуляции кровяного давления, подавлении липолиза в белой жировой ткани, развитии васкуляризации сетчатки, гипертрофии миокарда и активации звездчатых клеток печени ишемизированными гепатоцитами. Данный обзор посвящен обсуждению этих эффектов.

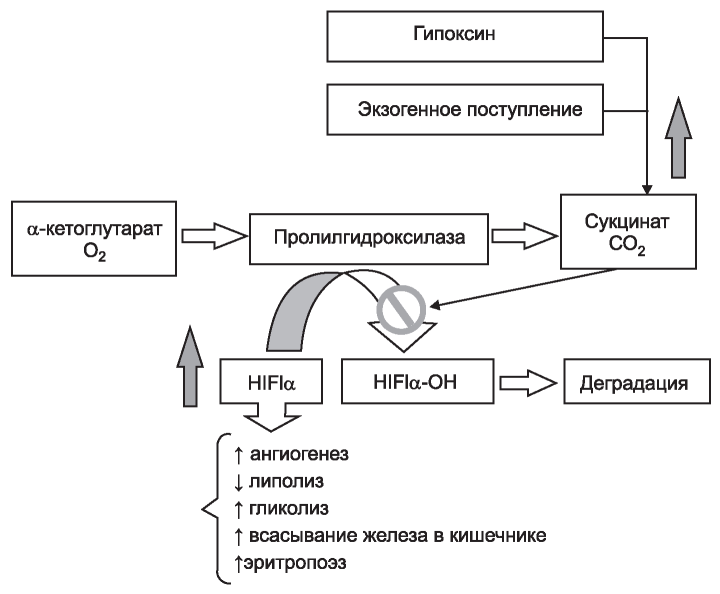

Сукцинат является метаболитом гипоксического стресс-сигнала. Попадая в организм больного из диализирующего раствора во время сеанса гемодиализа, сукцинат ингибирует пролилгидроксилазы, что приводит к стабилизации фактора, индуцируемого гипоксией (HIF), и к развертыванию многочисленных HIF-опосредованных эффектов. Применение сукцинатсодержащих диализирующих растворов можно рассматривать как псевдогипоксическое прекондиционирование, оказывающее благоприятное действие на ряд клинико-биохимических показателей пациентов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ. Оценить факторы гиперкоагуляции у мужчин с начальным снижением скорости клубочковой фильтрации (НССКФ) и метаболическим синдромом (МС) в зависимости от нарушений углеводного обмена (НУО). ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. В исследование включено 79 мужчин с НССКФ и МС. Рассматривались две группы: основная – пациенты с НССКФ и НУО в составе МС (n=44) и группа сравнения – с НССКФ и МС без НУО (n=35). У всех больных, помимо исследований, необходимых для подтверждения НССКФ и уточнения вида НУО, определены показатели тромбодинамики, содержание в плазме крови концентрации общего тестостерона (ОТ), лептина (Л), адипонектина (А), D-димера (ДД), количества активированных тромбоцитов (CD41+CD62P+) (КАТ), PAI-1, гомоцистеина (Г) с изучением генетических полиморфизмов, ассоциированных с гипергомоцистеинемией (ГГЦ). РЕЗУЛЬТАТЫ. Гипергомоцистеинемия у мужчин при МС и НССКФ в 90% случаев была ассоциирована с наличием генетических дефектов в ферментативных системах, регулирующих обмен данной аминокислоты. У пациентов основной группы по сравнению с больными без НУО выявлены более высокие значения плотности фибринового сгустка, PAI-1 и Л, а также более низкие значения ОТ. В группе мужчин с НУО в составе МС и НССКФ выявлены положительные корреляционные связи между КАТ и глюкозой натощак (Rs=0,4; р<0,05), КАТ и постпрандиальной глюкозой (Rs=0,5; р<0,05), PAI-1 и А (Rs=0,4; р<0,05), PAI-1 и Л (Rs=0,4; р<0,05), Г и MCH (Rs=0,5; р<0,05), Г и плотностью сгустка (Rs=0,5; р<0,05), инсулином и PAI-1 (Rs=0,4; р<0,05), А и плотностью сгустка (Rs=0,4; р<0,05), гемоглобином и скоростью роста сгустка (Rs=0,4; р<0,05), RDW и ДД (Rs=0,4; р<0,05), RDW и плотностью сгустка (Rs=0,6; р<0,05); отрицательная связь – между глюкозой натощак и А (Rs= –0,4; р<0,05). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НУО у мужчин с МС и НССКФ ассоциированы с прокоагулянтным статусом через прямое и опосредованное влияние на факторы гиперкоагуляции. Роль адипонектина в тромбогенезе у этих пациентов неоднозначна, что требует дальнейших исследований.

ЦЕЛЬ: изучение мультиморбидности как фактора риска развития контраст-индуцированной нефропатии при проведении рентгеноэндоваскулярного вмешательства у пациентов старших возрастных групп. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Обследованы пациенты возрастных групп: 34 – 59 лет (49,7±7,8 года) – 35 человек (группа контроля), 60 – 74 года (65,5±4,1) – 48 человек и 75 – 82 года (78,8±4,2) – 22 человека. Проведено исследование функционального состояния почек у пациентов пожилого и старческого возраста до и через 24, 48, 120 ч после проведения рентгеноэндоваскулярного вмешательства. Анализировали влияние мультиморбидных состояний на вероятность развития контраст-индуцированной нефропатии (КИН). РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлена тесная взаимосвязь между показателями мультиморбидности, сывороточной концентрацией креатинина в разные временные промежутки после рентгеноэндоваскулярного вмешательства и риском развития КИН. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У пациентов пожилого и старческого возраста наличие мультиморбидных состояний является фактором риска развития КИН при проведении рентгеноэндоваскулярных вмешательств.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка влияния дисфункции почек и нарушения распределения водных сред организма на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в позднем периоде после острого коронарного синдрома (ОКС) и реваскуляризации миокарда. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 120 пациентов с ОКС, перенесших реваскуляризацию миокарда. Производили оценку традиционных и почечных факторов риска (альбуминурия 30–300 мг/л, величина СКФ, развитие острого повреждения почек), а также показателей водных сред организма. По завершению обработки первичного материала для установления влияния исследуемых ФР была выделена конечная комбинированная точка исследования – развитие нарушений ритма или смерти пациентов, которые регистрировали спустя 6 мес после восстановления коронарного кровотока. РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенного исследования установлено влияние на вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) таких факторов риска, как наличие альбуминурии и острого повреждения почек (ОПП). Эпизод ОПП у пациентов с ОКС ассоциировался с увеличением на вероятность развития нарушений ритма и смерти в отдаленном периоде. Установлено, что наличие ОПП в сочетании с дисбалансом водных сред организма повышает вероятность развития ССО спустя 6 мес после чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с ОКС. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У пациентов с ОКС и реваскуляризацией миокарда выявлено прогностическое влияние ОПП и нарушения водных сред организма на риск развития ССО.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

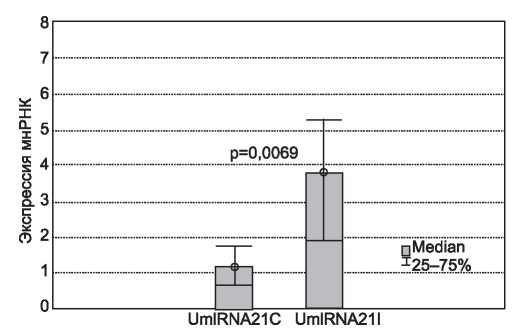

ЦЕЛЬ: оценить уровень экспрессии микроРНК-21 в ткани почек и моче крыс с односторонней обструкцией мочеточника (ООМ). МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. ООМ вызывали путем перевязки левого мочеточника у крыс-самцов линии Wistar (n=10). Срок наблюдения составил 14 сут после моделирования ООМ. Собирали мочу накануне оперативного вмешательства (UmiRNA21 C ) и за сутки до окончания эксперимента (UmiRNA21 ), в течение 24 ч. При выведении животного из эксперимента производили забор пробы мочи из лоханки левой почки (UmiRNA21 I ) и образцов ткани левой (KmiRNA21 O ) и правой (KmiRNA21 I ) почек. Экспрессию миРНК-21 в ткани почек и моче определяли при помощи реакции амплификации (RealTime PCR-протокол). Расчет проводился по методу 2-deltaCt. . Статистическую обработку проводили с применением критерия Вилкоксона и коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены как медиана [нижний – верхний квартиль]. РЕЗУЛЬТАТЫ. UmiRNA21 I -deltaCt (3,78[2,0–5,28]) и UmiRNA21 O (3,78[3,25–3,82]) оказались значимо выше, чем UmiRNA21 C (1,15[0,71–1,74]; р=0,0125 и р=0,0069, respectively). Величины UmiRNA21 оказались практически одинаковыми. В почках с ООМ тканевой уровень экспрессии миРНК-21 был несколько выше, чем в контралатеральном органе (р=0,0926). Выявлена значимая прямая корреляция между KmiRNA (Rs=0,770, р=0,0092). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ООМ вызывает специфические изменения в экспрессии, распределении и выведении миРНК-21. Однако механизмы активации при почечной патологии данной миРНК и ее роль в развитии почечного тубулоинтерстициального фиброза требует дальнейших исследований

ЦЕЛЬ. Оценить эффективность селективного агониста PPAR гамма-рецепторов (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor) пиоглитазона в качестве средства профилактики и лечения экспериментальной уратной нефропатии. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Работа проведена на 37 крысах-самцах линии Вистар. Для формирования уратной нефропатии у крыс ингибировали уриказу путем совместного введения мочевой и оксониевой кислот. Для профилактики и лечения экспериментальной патологии животные получали пиоглитазон. На 21 сутки с помощью биохимических и морфологических методов оценивали полученные изменения. РЕЗУЛЬТАТЫ. В условиях экспериментальной терапии наблюдалось достоверное снижение количества уратных камней в почках, значительное уменьшение уровня мочевой кислоты в плазме крови и моче крыс, повышение pH мочи, рост скорости клубочковой фильтрации и угнетение процессов свободно-радикального окисления в крови животных. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Длительное применение пиоглитазона в профилактическом и лечебном режимах существенно облегчает течение экспериментального уратного нефролитиаза.

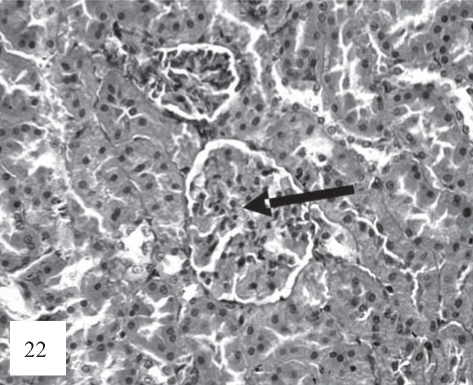

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – изучение динамики структурных изменений ренальной паренхимы крыс, подвергавшихся длительному комбинированному воздействию тироксина и ПТУ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены на беспородных самцах белых крыс массой тела 250–300 г. Гипертиреоз вызывали ежедневным внутрижелудочным введением тироксина (Т4) в количестве 50 мкг на100 гмассы тела на протяжении 30 сут. В первый день эксперимента животные были разделены на 2 группы. Животные первой группы (n=25) получали только Т4. Крысам второй группы (n=25) ежедневно вводили Т4+пропилтиоурацил (ПТУ). ПТУ вводили внутрижелудочно по 1 мг на100 гмассы тела. Пробы тканей почек собирали на 10-, 20-е и 30-е сутки эксперимента. Кроме того, был проведен сбор образцов ткани почек животных, получавших только Т4 через 20 сут после прекращения введения гормона. Полученные пробы ткани фиксировали и обрабатывали по общепринятой методике с последующей заливкой в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что течение экспериментального гипертиреоза приводит к существенным структурным нарушениям почечной паренхимы. Ведущие проявления патологии почек при гипертиреозе – это грубые структурные повреждения канальцевого эпителия нефрона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Комбинированное введение крысам тироксина и пропилтиоурацила дает слабо выраженный благоприятный эффект, ограничивая развитие структурных повреждений ренальной паренхимы и образования тромбов.

ЦЕЛЬ: определить референтные пределы объема, осмоляльности и концентрации ионов Na+, K+, Cl− , неорганического фосфата (Pi ) и Ca2+ в амниотической жидкости (АЖ) крольчих на сроке беременности 27–28 сут. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании на первобеременных крольчихах (n = 6) получены 37 образцов АЖ, в которых определены масса плода, масса плодной части плаценты, объем, осмоляльность и концентрации ионов Na+, K+, Cl− , Pi и Ca2+. РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлены референтные пределы объема (0,09–1,63 мл), осмоляльности (210,0–267,0, мОсмоль/кг) и концентрации ионов Na+ (110,0–146,0 ммоль/л), K+ (6,0–12,4 ммоль/л), Cl− (87,0–117,0 ммоль/л), Ca2+ (1,88—2,89 ммоль/л) и Pi (0,56—1,57 ммоль/л) в АЖ. Обнаружена обратная корреляция объема АЖ с массой плода (r = –0,525, p < 0,001), а также положительная корреляция между массой плода и осмоляльностью АЖ (r = 0,375, p = 0,022). Концентрации ионов Na+, K+, Clкоррелировали с массой плаценты (r = 0,368, p = 0,025; r = 0,353, p = 0,032; r = 0,381, p = 0,020 соответственно). Осмоляльность АЖ коррелировала с концентрациями ионов Na+ (r = 0,514, p < 0,001) и Cl– (r = 0,510, p < 0,001). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты могут быть использованы для разработки животных моделей влияния лекарственных препаратов на объем, осмоляльность и ионный состав АЖ на поздних сроках беременности

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ (актуальные вопросы урологии, педиатрии, гериатрии)

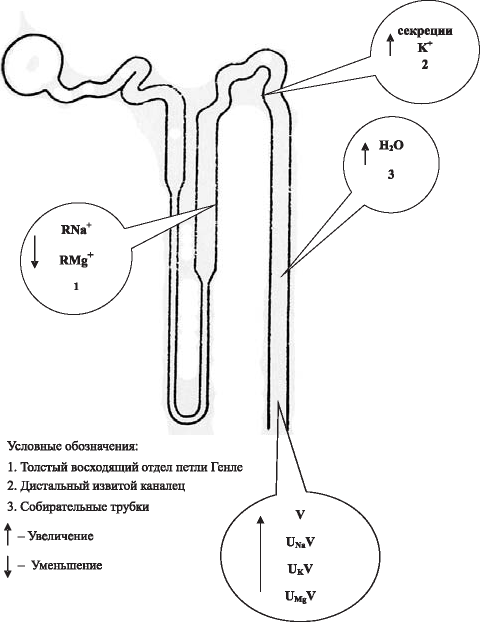

С целью анализа функционального состояния почек у женщин с недержанием мочи были обследованы 277 женщин с жалобами на недержание мочи и 14 здоровых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. У 143 женщин было диагностировано стрессовое недержание мочи, у 43 – императивное и у 91 – смешанное. Никтурия выявлена у 24, а полиурия – у 60 женщин с недержанием мочи. Ночью у пациенток с никтурией и в течение суток у пациенток с полиурией по сравнению со здоровыми были выше диурез, реабсорбция воды в собирательных трубках, экскреция ионов, в том числе ионов натрия и магния. Прием десмопрессина (минирина) в дозе 100 мкг восстанавливал до нормы диурез и экскрецию ионов. Высказано предположение, что ведущую роль в изменении функции почек у пациенток с полиурией и никтурией играет снижение реабсорбции ионов в толстом восходящем отделе петли Генле, что приводит к большей загрузке собирательных трубок жидкостью, возрастанию диуреза и выделения электролитов. Примение десмопрессина у этих пациенток является патогенетически обоснованным, так как устраняет основной дефект функции канальцев почки.

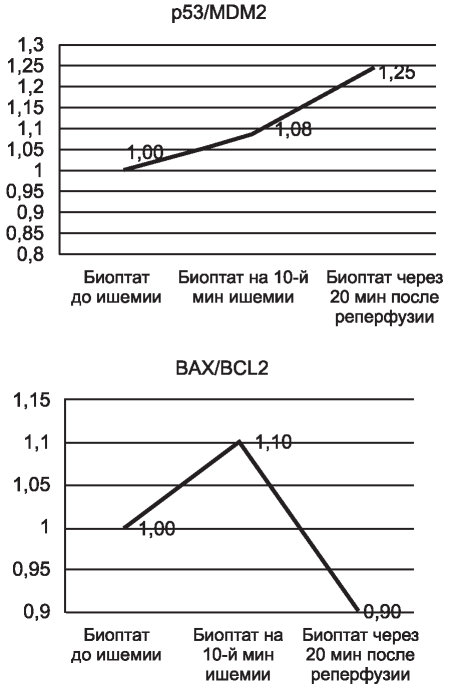

Расширение представлений о молекулярных механизмах повреждающего действия тепловой ишемии с реперфузией на почечную ткань больных раком почки имеет значительные перспективы для новых терапевтических подходов, направленных на повышение качества лечения. ЦЕЛЬ: изучение изменения экспрессии апоптоз-регулирующих генов MDM 2, BAX, CASP7, CASP3, CASP8, CASP9, BCL2, CASP8/FADD, p53, APAF1, AIFM1, ICAD и XIAP в почечной ткани больных с почечно-клеточным раком, подвергнутой действию ишемии и реперфузии. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Для исследования использовали биоптаты тканей 12 пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом рак почки. Пункционную биопсию проводили до остановки кровоснабжения, на 10-й минуте ишемии и через 20 мин после восстановления кровотока в почке. Относительную экспрессию генетических локусов определяли методом ПЦР в реальном времени. РЕЗУЛЬТАТЫ. Обнаружено: 1) отсутствие на 10-й минуте ишемии достоверных отличий транскриптомного профиля большинства исследованных нами генов от аналогичных показателей до проведения ишемии, за исключением снижения экспрессии гена CASP7 и ICAD; 2) достоверное увеличение экспрессии как про-апоптозных генов (BAX, CASP3 и 7, p53 и APAF1), так и антиапоптозных генов (XIAP, MDM2 и BCL2) через 20 мин после восстановления кровотока в тканях почки; 3) изменение в балансе экспрессии пар прои антиапоптозных генов p53/MDM2 и Bax/ BCL2 на 10-й минуте ишемии и через 20 мин после восстановления кровотока. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные характеризуют транскриптомное состояния почечной ткани в ранний период после ишемии и восстановления в ней кровотока как инициаторную точку сдвига баланса прои антиапоптозных генов.

ЦЕЛЬ: изучить состояние прои антиоксидантной системы на системном и локальном уровне при остром серозном и гнойном пиелонефрите (ОСП, ОГП). ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Изучен оксидантный статус 62 пациентов с ОСП и ОГП в стадии ремиссии, рандомизированных по возрасту, полу, минимальному количеству сопутствующих заболеваний. РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что при ОСП, в большей степени при ОГП, на системном (плазма крови, эритроциты) и локальном уровнях (моча) повышается концентрация стабильных метаболитов оксида азота, продуктов перекисного окисления липидов (ацилгидроперекисей, малонового диальдегида) и снижается активность антиоксидантной системы (супероксиддисмутаза, каталаза в плазме крови, моче и эритроцитах). После комплексного лечения изученные показатели при ОСП могут полностью нормализоваться, а при ОГП подвергаются лишь минимальной коррекции. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты раскрывают изменения оксидантного статуса, происходящие при ОСП и ОГП, а также подтверждают необходимость включения в комплексное лечение данной патологии препаратов с антиоксидантным и цитопротекторным действием.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

За последнее время значительно улучшилась диагностика наследственных тромбофилий. Для мутации гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) в отличие от других форм характерны как венозные, так и артериальные тромбозы. В литературе описаны единичные случаи развития тромбозов почечных сосудов у взрослых. Приводим собственное наблюдение ребенка с врожденным пороком сердца, у которого наследственная тромбофилия проявилась развитием левосторонней окклюзии почечной артерии, приведшей к тяжелой вазоренальной гипертензии и нефросклерозу левой почки. У девочки по молекулярно-генетическому тестированию выявлены гомозиготное носительство аллеля ингибитора плазминогена I типа, гетерозиготное компаунд-носительство аллеля MTHFR, гетерозиготное носительство аллеля метионин-синтазы-редуктазы (MTRR).

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

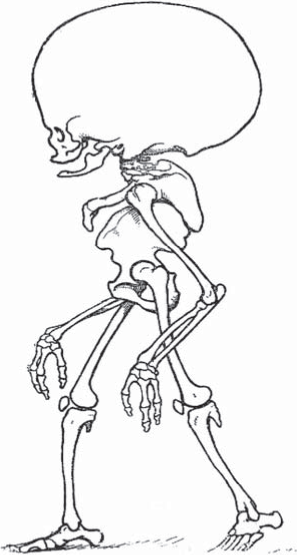

Статья посвящена выдающемуся ученому-анатому, палеонтологу, доктору биологических наук, подполковнику медицинской службы А. П. Быстрову (1899–1959), который прожил всего 60 лет. Двадцать пять лет он был связан с военным ведомством, два года работал в Москве в Палеонтологическом институте, последние 13 лет жизни преподавал на геологическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.

ISSN 2541-9439 (Online)