ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Комитет по безопасности контрастных материалов (Contrast Media Safety Committee (CMSC) Европейского общества урогенитальной радиологии (European Society of Urogenital Radiology (ESUR) обновил свои руководящие принципы 2011 года по профилактике постконтрастного острого повреждения почек (ПК-ОПП). Рекомендации основаны на данных обзора литературы. Обновленные руководящие принципы будут представлены в двух частях. В части 1 обсуждаются уточнения терминологии (в частности, отличия ПК-ОПП и контраст индуцированной нефропатии), лучшие способы определения расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ). Уточнены факторы риска ПК-ОПП, в том числе при внутривенном и внутриартериальном путях введения контрастного средства. Ключевые положения обновленных рекомендаций: 1) ПК-ОПП является предпочтительным термином для характеристики ухудшения функции почек после введения контрастного средства; 2) ПК-ОПП имеет много причин развития; 3.риск развития ОПП при внутрисосудистом введении контрастного средства, завышен; 4.важными факторами риска для ПК-ОПП являются хроническая болезнь почек и обезвоживание.

Дефицит витамина D относится к числу состояний, которые в настоящее время вызывают повышенный интерес в связи с широкой распространённостью практически во всех регионах мира и характеризуются крайне неблагоприятными последствиями для здоровья и качества жизни пациентов. Проведенные в последние годы масштабные исследования продемонстрировали высокую распространенность дефицита витамина D в различных возрастных группах, при различных заболеваниях и в различных географических регионах. Активное изучение внекостных (некальциемических) эффектов витамина D позволило оценить его разнообразные эффекты, включая иммунотропные, влияние на сердечную и скелетную мускулатуру, прямое действие на β-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы, адипоциты, синтез гормонов и ряда биологически активных веществ. В настоящее время накоплено достаточно сведений о влиянии витамина D на темпы прогрессирования хронической болезни почек (ХБП). У пациентов с ХБП снижение продукции кальцитриола в проксимальных канальцах почек ассоциируется с риском развития нефросклероза и артериальной гипертензии. Своевременное выявление недостаточности витамина D затруднено из-за разнообразия клинических проявлений, стёртого, малосимптомного и нередко атипичного течения при различных заболеваниях. Скрининг дефицита витамина D в группах генетического риска признан одним из способов первичной профилактики многих хронических неинфекционных заболеваний, в том числе аутоиммунных, почечных и онкологических.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: изучить взаимосвязь активности аутофагии, апоптоза и внутриклеточной деградации белка с композиционным составом тела у пациентов с хронической болезнью почек С5д.

Пациенты и методы. Выполнено когортное проспективное исследование 106 взрослых пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии, получающих лечение программным гемодиализом. Изучены данные клинико-анамнестического (жалобы, анамнез), физикального (объективный осмотр) и лабораторного (Beclin-1, 20Б-протеасомы, Bcl-2) обследования. Последнее выполнено на анализаторе «RADIM» (США) с использованием наборов «ELISA» («Cloud-Clone Corp.», США).

Результаты. У 80 пациентов была определена активность аутофагии (Beclin-1), внутриклеточной деградации белка ^S-протеасома) и апоптоза (Bcl-2), которая классифицирована на кластеры: «высокая активность» Beclin-1 составила 2,4 ± 0,4 нг/мл, «низкая активность» - 1,4 ± 0,2 нг/мл; аналогичных кластеров 20S-протеасомы - 62,0 ± 7,1 и 31,9 ± 6,7 нг/мл; Bcl-2 - 4,2 ± 0,6 и 1,8 ± 0,5 нг/мл соответственно (p<0,05). Низкой активности Beclin-1 и высокой 20S-протеасомы и Bcl-2 соответствовал низкий показатель безжировой массы. Низкой активности Beclin-1 соответствовал низкий показатель общей воды. Низкой активности 20S-протеасомы и Bcl-2 соответствовал высокий показатель общей воды. Низкой активности Beclin-1 соответствовал низкий общий объем жидкости. Низкой активности 20S-протеасомы и Bcl-2 соответствовал высокий общий объем жидкости. Увеличение объема жидкости происходило как за счет внутриклеточной, так и за счет внеклеточной воды.

Заключение. Больные с ХБП С5д стадии характеризуются снижением активности аутофагии, апоптоза и внутриклеточной деградации белка, обусловленной внутриклеточной энергетической недостаточностью. Влияние аутофагии, апоптоза и деградации белка на показатели безжировой массы, общей воды и общего объема жидкости сопровождается одномоментной активацией одного процесса и торможением другого.

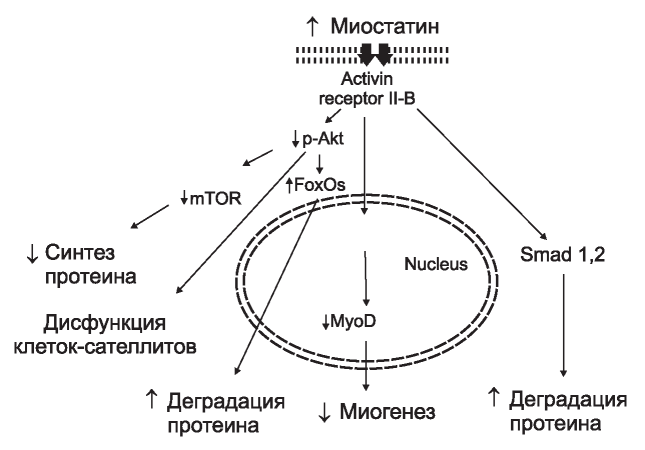

Цель: оценка влияния миостатина (MSTN) на развитие клинико-лабораторных проявлений нарушения белкового обмена у пациентов, получающих гемодиализ.

Пациенты и методы: было обследовано 80 больных с ХБП С5Д стадии (47 мужского и 33 женского пола), получающих терапию программным гемодиализом. У всех пациентов проводился тщательный сбор клинико-анамнестических данных, лабораторный мониторинг с определением уровня MSTN в крови методом иммуноферментного анализа, динамометрическое и биоимпедансометрическое исследование. Статистический анализ осуществляли с помощью программ «STATISTICA 10.0» («StatSoft Inc.», США) и «Microsoft Office Excel 2010» («Microsoft Corp.», США).

Результаты: при проведении регрессионного анализа не было выявлено статистически значимой связи уровня MSTN с показателями белково-энергетической недостаточности (БЭН), альбумином, β2-микроглобулином, СРБ, ферритином крови. Ни прием различных лекарственных средств (за исключением кетоа-минокислот), ни наличие сопутствующей патологии в анамнезе не изменяли уровень MSTN. В то же время, была выявлена зависимость локального увеличения толщины кожных складок с исследуемым маркером, повышение которого ассоциировано с прогрессирующим снижением мышечной силы.

Заключение: в результате проведенного исследования была оценена взаимосвязь сывороточной концентрации MSTN с клинико-лабораторными проявлениями БЭН. Полученные данные характеризуют вклад MSTN в процесс мышечной деградации белка, что может стать мишенью для таргетного терапевтического воздействия и требует дальнейшего изучения.

Цель: оценить функциональное состояние почек во взаимосвязи с ригидностью магистральных артерий и сосудистым возрастом у больных с артериальной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) 2 типа.

Пациенты и методы. 280 больных с АГ 45-65 лет с недостигнутыми целевыми значениями артериального давления (АД) были разделены на две сопоставимые по клинико-демографическим характеристикам группы: 1-я (основная) группа - больные с АГ и СД 2 типа, 2-я (контрольная) группа - больные с АГ без СД 2 типа. Проводили клиническое обследование, оценивали функциональное состояние почек, ригидность магистральных артерий и сосудистый возраст.

Результаты. Отмечено достоверное увеличение уровня альбуминурии (АУ) - 223,4 [91,4; 329,2] vs 26,4 [8,88; 65,0] мг/г, β2-микроглобулинов в моче (0,445 [0,300; 0,612] vs 0,228 [0,114; 0,398] мг/л) и статистически значимое снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных 1-й группы в сравнении с больными 2-й группы (63,0 [55,0; 73,0] vs 72 [61,5; 88] мл/ мин/1,73 м2). Скорость распространения пульсовой волны по сосудам эластического и мышечного типов (СРПВэ. и СРПВм.) была выше у больных с АГ и СД 2 типа, чем у больных с АГ без коморбидной патологии (10,2 [9,0; 12,2] vs 9,0 [8,0; 10,7] м/с и 9,1 [7,9; 10,4] vs 8,4 [7,5; 9,6] м/с соответственно, р<0,05). Сосудистый возраст был достоверно выше в основной группе, чем в контрольной (69,0 [64,0; 73,0] vs 64,0 [57,0; 71,0] лет соответственно). Выявлены высокодостоверные взаимосвязи между функцией почек, ригидностью крупных сосудов и сосудистым возрастом.

Заключение. Исследование показало достоверное прогрессирующее ухудшение функционального состояния почек, эластичности сосудистой стенки магистральных артерий, рост сосудистого возраста, увеличение 5-летнего риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с АГ в сочетании с СД 2 типа в сравнении с больными с «изолированной» АГ при сопоставимых цифрах офисного АД в изучаемых группах.

В настоящее время у девочек с инфекцией мочевых путей (ИМП) отмечается высокая частота хронического вульвовагинита.

Цель: изучить состояния биотопа влагалища у девочек дошкольного возраста с инфекциями мочевыделительных путей.

Пациенты и методы. Проспективное контролируемое рандомизированное исследование проведено у 88 девочек в возрасте 3-6 лет с ИМП, из них 1-я группа (n=36) - с редкими ИМП (не более 3 раз в год); 2-я группа (n=32) - с частыми рецидивами ИМП (более 3 раз в год). Контрольную группу составили 20 девочек аналогичного возраста без ИМП в анамнезе. Микробиоценоз влагалища оценивали бактериоскопически, бактериологически и с помощью количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты. У пациенток с частыми рецидивами ИМП хронический вульвовагинит выявляли достоверно чаще, чем при редких рецидивах. У пациенток с частыми ИМП при бактериоскопии влагалищного мазка во всех случаях присутствовала лейкоцитарная реакция (более 15 лейкоцитов в поле зрения). Лейкоциты имели нейтрофильный характер. При посевах достоверно чаще, чем в контроле и 1-ой группе, отмечалось присутствие Esherichia coli. По результатам количественной ПЦР отмечалось большое количество факультативных аэробов с обильным ростом (>105 КОЕ/мл). При сочетанных урогенитальных инфекциях патогенетически обоснована эффективность применения интерферона.

Заключение. ИМП вносят существенный вклад в развитие дисбиоза вагинального биотопа у девочек-дошкольниц в виде преобладания грамотрицательной аэробной микрофлоры. Коррекция хронического вульвовагинита у девочек с ИМП должна быть комплексной, улучшение достигается применением интерферона.

В настоящее время у девушек-подростков с рецидивирующей инфекцией мочевых путей отмечается высокая частота репродуктивных нарушений.

Цель: изучить особенности гормонального профиля девушек-подростков с инфекциями мочевыделительной системы в зависимости от частоты рецидивов.

Пациенты и методы. Были обследованы 156 девушек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет 11 мес 29 дней, из них 1-я группа (n=41) - пациентки с острой инфекцией мочевых путей; 2-я группа (n=43) - с редкими рецидивами хронической инфекции мочевых путей; 3-я группа (n=42) - с частыми рецидивами инфекции мочевых путей (4 раза в год и более); 4-я группа (n=30) - практически здоровые девушки аналогичного возраста без инфекции мочевых путей. Изучали концентрации гонадотропных (лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин) и стероидных (эстрадиол, тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол) гормонов. Все исследования проводили на 5-7-й день менструального цикла, прогестерона - на 22-24-й день путем иммуноферментного анализа.

Результаты. У пациенток 3-й группы с часто рецидивирующей ИМП в сравнении с пациентками 1-й и 2-й групп выявлено достоверное повышение уровней лютеинизирующего гормона, тестостерона, кортизола, дегидроэпиандростерон-сульфата при снижении концентраций эстрадиола. Уровни прогестерона, определяемые на 22-24-й день от начала менструации, у пациенток с частыми рецидивами ИМП были значимо ниже, чем у пациенток 1-, 2-, 3-й и контрольной групп. У пациенток с острой ИМП при наличии овуляторного цикла гормональный статус был аналогичным с группой контроля. При этом в условиях ановуляции отмечалось повышение лютеинизирующего гормона, кортизола на фоне тенденции к снижению фолликулостимулирующего гормона. У пациенток 2-й группы с редкими рецидивами ИМП при наличии овуляторного цикла гормональный статус был аналогичным с группой контроля (р>0,1), в условиях ановуляции в сравнении с контролем отмечалось достоверное повышение кортизола и лютеинизирующего гормона. У 90,5 % пациенток 3-й группы с частыми рецидивами ИМП овуляторных циклов не было.

Заключение. У девушек-подростков с частыми рецидивами ИМП имеются выраженные нарушения гормонального статуса в виде гипопрогестеронемии, повышения уровня кортизола и тестостерона. В основе развития репродуктивных нарушений лежит формирование хронической ановуляции, что требует проведения патогенетической коррекции.

Цель. Оценить влияние терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) на течение хронической болезни почек (ХБП) у детей c врожденными пороками развития органов мочевой системы.

Пациенты и методы. Обследовано 119 больных с ВПР ОМС в возрасте от 3 до 18 лет. Контрольная группа - 10 клинически здоровых детей. Выделены 3 группы: I - 55 детей с врождённым пузырно-мочеточниковым рефлюксом, II - 34 ребенка с врожденным гидронефрозом, III - 30 детей с другими формами дизэмбриогенеза ОМС. Терапия иАПФ «Энап», («КРКА», Словения) проведена на протяжении 6 мес (дети до 14 лет в дозе 0,2 мг/кг/24 ч в 1 приём, подростки - 5-10 мг/24 ч в 1 приём). Результаты терапии оценивали по клиническим данным, данным суточного мониторирования артериального давления (АД), определения функции почек, концентрации ренина, альдостерона плазмы. Продукцию ренина и альдостерона определяли в плазме крови (в положении лежа) иммуноферментным методом.

Результаты. На фоне лечения и АПФ у всех детей имела место стабилизация АД, выявлено улучшение функций почек. У больных с АГ отмечено достоверное снижение концентрации ренина. Терапия иАПФ приводит к нормализации концентрации альдостерона как у больных с АГ, так и без нее.

Заключение. Проведенный анализ течения ХБП у больных с ВПР ОМС на фоне терапии и АПФ демонстрирует основные аспекты антифиброзирующего действия фармакологической блокады ренин-альдостероновой системы и АПФ.

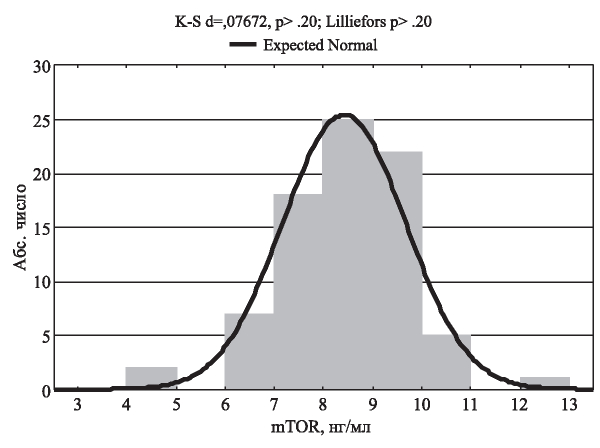

Цель: оценить распространенность белково-энергетической недостаточности (БЭН) и снижения мышечной силы у пациентов с хронической болезнью почек С5Д стадии (ХБП 5Д), а также определить роль mTOR в процессах деградации белка и развитии саркопении в исследуемой группе.

Пациенты и методы: в исследование было включено 80 пациентов с ХБП 5Д (47 мужчин и 33 женщины), получающих лечение гемодиализом. Средний возраст составил 51,7±11,6 года. Всем пациентам были выполнены кистевая динамометрия, биоимпедансометрия и определение уровня mTOR («ELISA Kit», США) в сыворотке крови с использованием открытого иммуноферментного анализа.

Результаты: распространенность БЭН (по Bilbrey, Cohen) в группе составила 91,5 % у мужчин и 87,9 % у женщин. Снижение мышечной силы выявлено у 12,8 % мужчин и 27,3 % женщин. Обнаружена статистически значимая взаимосвязь уровня mTOR и «сухим весом», основным обменом, флюктуацией дозы препарата железа, среднемесячной дозой препарата железа. Выявлена слабая прямая корреляционная взаимосвязь между мышечной силой и суточной калорийностью пищи (r=0,22, p<0,05).

Заключение. Наши данные подтверждают участие mTOR в активации катаболических процессов у пациентов с ХБП 5Д и развитии саркопении, клинически проявляющейся снижением мышечной силы. mTOR можно рассматривать в качестве перспективного прогностического молекулярного маркера в оценке риска саркопении у пациентов с ХБП 5Д.

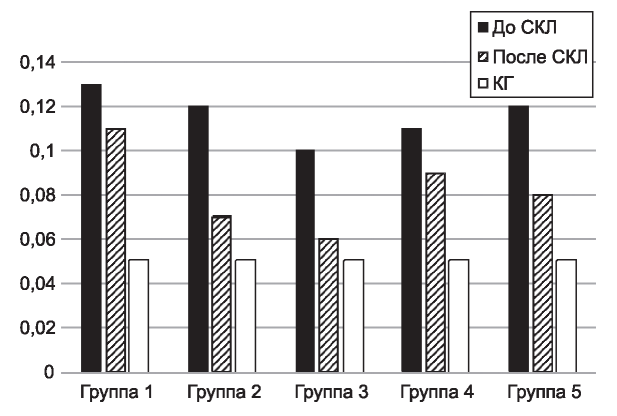

Цель: изучить влияние различных схем комплексного санаторно-курортного лечения на динамику β2-микроглобулина (β2-МГ) сыворотки крови и мочи у детей с различными клиническими формами хронического пиелонефрита (ХП).

Пациенты и методы. В исследование включены 254 ребенка, больных ХП, в возрасте от 6 до 16 лет. У 205 (80,71 %) детей был диагностирован вторичный ХП, у 49 (19,29 %) детей - первичный ХП. Пациенты были рандомизированы в 5 групп: 1-я группа (n = 48) - группа сравнения. Их СКЛ включало санаторно-курортный режим, диету 5, лечебную гимнастику, климатотерапию, фитотерапию и бальнеотерапию. Пациенты всех последующих групп, помимо базисной терапии, получали пелоидотерапию. Дети 2-й группы (n = 56) - гальванопелоидотерапию области проекции почек, № 6; дети 3-й группы (n = 54) - амплипульспелоидотерапию области проекции почек, № 10; дети 4-й группы (n = 46) - грязевые аппликации на трусиковую зону, № 10; 5-й группы (n = 50) - грязевые аппликации на область проекции поясницы, № 8. Определяли β2 - МГ в сыворотке крови и моче с помощью стандартных наборов «DRG int., Inc», USA.

Результаты. У больных с вторичным ХП до лечения диагностировано повышение β2-МГ в обеих биологических средах, у больных с первичным ХП - только в моче. На фоне комплексного санаторно-курортного лечения концентрация β2-МГ мочи у пациентов с первичным ХП была статистически значимо снижена во всех группах. Нормализованы - во 2-, 3-й и 5-й группах. Больные 2-й и 3-й групп имели значимое отличие от результата группы сравнения. У больных с вторичным ХП 3-й группы β2-МГ в обеих биологических средах достиг референсных показателей. В 4-й группе был нормализован в сыворотке крови и достоверно снижен в моче. В 1-, 2-й и 5-й группах достоверная динамика уровня β2-МГ мочи отсутствовала, а в сыворотке крови имела место только в 5-й группе.

Выводы. Для нормализации β2-МГ сыворотки крови и мочи у больных с ХП целесообразно проведение пелоидотерапии. Площадь грязевого воздействия, длительность, сочетание с преформированным физическим фактором определяются индивидуально в зависимости от клинической формы ХП.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Тромботические микроангиопатии (ТМА) индуцируются несколькими основными состояниями; большинство из них разрешается путем лечения фонового заболевания. Экулизумаб - моноклональное антитело человека, блокирующее заключительную стадию системы комплемента и эффективно лечащее атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС). В данном докладе мы представляем пациентку с ТМА, сопровождавшейся вызванной сепсисом коагулопати-ей, которую успешно лечили экулизумабом. 41-летняя женщина, не имевшая какой-либо специальной истории болезни или семейного анамнеза ТМА, госпитализирована по поводу острого повреждения почек. Анализы крови выявили снижение количества тромбоцитов, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС), нарушение функции почек, гемолиз и инфекцию. Хотя нарушения свертываемости крови уменьшились при интенсивной терапии, сохранялись низкое количество тромбоцитов, повышенный уровень лактатдегидрогеназы и нарушение функции почек. Наши исследования впоследствии исключили тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру и Escherichia coli-индуцированный ГУС. Обмен плазмы только несколько уменьшил уровни лактатдегидрогеназы. Мы клинически диагностировали этот случай как аГУС и начали лечение экулизумабом. Количество тромбоцитов увеличилось, улучшилась почечная функция. Мы столкнулись со случаем комплементарно-опосредованной ТМА в сопровождении ДВС-синдрома, который успешно лечили экулизумабом. Дальнейшие исследования необходимы для установления оптимального использования экулизумаба при ТМА с фоновыми заболеваниями.

РЕКЛАМА

ISSN 2541-9439 (Online)