ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Существенным ограничением метода аллотрансплантации почки является развитие реакций отторжения в результате активации и реализации Ти В-клеточного иммунного ответа, а также иммунных реакций, опосредованных иными механизмами. В статье приводятся классические и новые представления о развитии различных иммуноморфологических фенотипов иммунных реакций, происходящих в трансплантированной почке. Основное внимание уделено обсуждению механизмов микроваскулярного воспаления в отсутствие детектируемых донор-специфических антител как самостоятельного фенотипа иммунного повреждения аллографта.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД), развивающийся у реципиентов ренального трансплантата, может не только способствовать развитию различных осложнений, но и оказывать существенное негативное влияние на результаты трансплантации почки (ТП).

Цель. Сравнение клинико-демографических показателей и результатов ТП у реципиентов ренального трансплантата с ПТСД и без данного осложнения.

Пациенты и методы. В исследование включены 439 пациентов 18 лет и старше без претрансплантационного диабета, которым была выполнена ТП от умершего донора в нашем центре с 01.01.2007 г. по 31.12.2016 г. Все пациенты после ТП получали ингибиторы кальцинейрина и микофенолаты, 322 больных принимали такролимус (ТАК), 117 – циклоспорин А (ЦсА). Иммуносупрессию без стероидов получали 17 реципиентов.

Результаты. ПТСД развился у 41 (9,3%) из 439 пациентов: у 33 (10,2%) из 322 на ТАК и 8 из 117 (6,8%) на ЦсА, p=0,368. Группы с ПТСД и без ПТСД не различались по полу, доле больных с поликистозом почек, модальности и продолжительности диализной терапии, характеру иммуносупрессии, хотя имелась тенденция к более старшему возрасту и более высокому индексу массы тела у больных с ПТСД. В группе ПТСД было достоверно больше больных с исходным метаболическим синдромом (31,7% против 12,3%, p=0,002), посттрансплантационными хирургическими осложнениями (21,9% против 8,5%, p=0,012), грибковыми инфекциями (14,6% против 5,0%, p=0,026), сердечно-сосудистыми осложнениями (26,8% против 9,8%, p=0,003), пациентов, погибших с функционирующим трансплантатом (17,1% против 5,5%, p=0,0012). Выживаемость реципиентов и трансплантатов была достоверно ниже в группе ПТСД (p=0,008 и p=0,022 соответственно).

Заключение. ПТСД негативно влияет на результаты ТП. Профилактика, раннее выявление и адекватное лечение ПТСД могут способствовать снижению частоты осложнений после ТП и улучшению выживаемости реципиентов и трансплантатов.

Цель исследования. Оценить связь уровня инфильтрации клубочка Т-лимфоцитами (CD3+), моноцитами/макрофагами (CD68+), В-лимфоцитами (CD20+) при гломерулите с отдаленным прогнозом аллотрансплантации почки (АТП).

Пациенты и методы. В ретроспективное исследование были включены 97 реципиентов аллографта почки (АП) с морфологически верифицированным гломерулитом. 54,6 % пациентов не имели детектируемых донорспецифических антител (ДСА) на момент биопсии, в 25,8% ДСА были положительны, в 19,6% случаев – не были определены. Морфологические изменения оценивали в соответствии с критериями Banff 2013. После идентификации CD68+-, CD3+-, CD20+-клеток с помощью иммуногистохимического окрашивания биоптатов производили количественный анализ позитивных клеток в гломерулярных капиллярах и рассчитывали их среднее значение на клубочек. Метод Каплана–Мейера и мультивариантный регрессионный анализ Кокса были использованы для оценки связи степени инфильтрации CD68+-, CD3+-, CD20+-клетками с риском потери АП. Медиана периода наблюдения от биопсии составила 51 (8; 72) мес.

Результаты. CD68+и CD3+-клетки в клубочках при гломерулите АП выявляли чаще CD20+ -клеток. Степень инфильтрации CD68+-клетками была более выражена при наличии ДСА (p = 0,005), подгруппы с/без ДСА не отличались по количеству CD3+и CD20+-клеток. При CD68+ ≥ 8 клеток на клубочек выживаемость АП была ниже (plog-rank= 0,019), как и при наличии CD3+ ≥ 1 (plog-rank = 0,029). В мультивариантной регрессионной модели Кокса уровень CD68+ в гломерулярных капиллярах (1 клетка/клубочек) являлся независимым предиктором потери АП (p<0,005). ВЫВОДЫ. Гломерулит может быть опосредован реализацией разных механизмов, в том числе эффекторной функцией клеток моноцитарно-макрофагального ряда, что требует дальнейшего изучения. Выявление субпопуляций иммунных клеток, в частности CD68+, при иммуноморфологическом исследовании представляется важным в отношении прогноза АТП и выбора тактики лечения.

Введение. Увеличение доли трансплантатов, полученных от доноров с расширенными критериями (ДРК), ставит вопрос об оптимизации схем иммуносупрессивной терапии (ИСТ). Применение схем с включением m-TOR-ингибиторов при трансплантации почек (Тх почек) от ДРК позволяет снизить уровень циклоспорина (ЦсА), минимизируя его нефротоксичность. В настоящее время отсутствует четкий алгоритм использования комбинации ЦсА и эверолимуса в различных клинических ситуациях. Нами предпринята попытка обобщить собственный, первый в России, 5-летний опыт применения эверолимуса.

Пациенты и методы. Были исследованы результаты пересадок контралатеральных почек (n=41), полученных от ДРК, из числа этих реципиентов были сформированы группа сравнения (n=19), пациенты которой получали стандартную ИСТ (ЦсА, микофенолаты, стероиды), и исследуемая группа (n=22), пациенты которой получили контралатеральную почку и иммуносупрессию, с ранней (начиная с 90-го дня после ТП) конверсией от ММФ на эверолимус в дозе 1,5 мг/сут (целевая концентрация 3–6 нг/мл). Одновременно с назначением эверолимуса снижалась дозировка неорала сразу на 50%, а затем, в соответствии с целевой концентрацией (С0–30–50–нг/мл). Постепенно минимизировалась доза стероидов у пациентов исследуемой группы.

Результаты. Обе группы были сопоставимы по уровню креатинина и СКФ до 3 мес после ТП. В результате введения новой схемы ИСТ в исследуемой группе к 60 мес после ТП креатинин составил 149±43 мкмоль/л, в группе сравнения – 210±40 мкмоль/л; р<0,05. В контрольной группе отмечалось снижение СКФ до 28±7 мл/мин/1,73 м2, в исследуемой – 46±15 мл/мин/1,73м2; р<0,05.

Выводы. Ранняя конверсия на эверолимус показана в случаях Тх почек, полученных от ДРК. Разработанная схема позволяет минимизировать дозу ИКН, что снижает проявления нефротоксичности без ущерба для общей эффективности терапии, обеспечивает профилактику ХТН, стабильную функцию почек в долгосрочном периоде, способствует выживаемости реципиентов и почечных трансплантатов.

Цель. Оценка вклада недиабетических гломерулопатий (НДГП) в фибротические процессы паренхимы почек больных с диабетичсекой нефропатией (ДН).

Методы. Ретроспективный анализ 51 пациента (32 мужчины, средний возраст: 49 ± 13 лет) с ДН за период с 2002 по 2016 год. Пациенты были представлены больными с подтвержденным морфологически диагнозом ДН – группа 1 – общая, из них были выделены группа с «чистой» ДН – группа 2 и группа 3, в которой ДН сочеталась с НДГП.

Результаты. Из 51 пациента с ДН 30 пациентов были в группе 2, 21 соответственно в группе 3. IgА-нефропатия (IgАN) наблюдалась у 20% пациентов группе 2 и была наиболее распространенной НДГП и следующей по частоте встречаемости после фокального сегментарного гломерулосклероза – 35% . А HCV-ассоциированный гломерулонефрит ( HCV) был наиболее распространенным среди вторичных гломерулонефритов (ВГН). Пациенты группе 2 ДН имели более низкие значения скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI (СКФ), более высокое систолическое артериальное давление (САД), % склерозированных клубочков (ГС), значения перитубулярного капиллярита (PTC) и количества миофибробластов (SMA-положительные клетки) в тубулоинтерстиции (ТИН). Не наблюдалось значительных различий между группами в отношении большинства лабораторных и морфологических признаков. Было установлено, количество миофибробластов имело положительные корреляционные связи с атрофией канальцев, очаговым склерозом, стадией диабета и ГС в группе 2 в отличие от группы 3.

Заключение. Процессы фиброзирования тубулоинтерстиция в почке при ДН сопровождаются изменением таких патоморфологических маркеров, как SMA (активность миофибробластов) и РТС. В исследовании не получено данных о существенных различиях фибротических процессов в паренхиме почек у пациентов с ДН в сочетании и без НДГП.

Количественное определение типов экскретируемых с мочой белков при существенной протеинурии может быть полезным для оценки выраженности морфологических изменений, ответа на лечение и прогноз.

Целью исследования являлся анализ взаимосвязи мочевой экскреции высокои низкомолекулярных белков с выраженностью фибропластических изменений клубочков, канальцев, интерстиция и сосудов.

Пациенты и методы. В исследование были включены 97 пациентов с первичными иммунными гломерулопатиями: мембранозной нефропатией (n=22), болезнью минимальных изменений (n =13), фокально-сегментарным гломерулосклерозом (n =30), IgA нефропатией (n =32) с выполненной биопсией почек. Измерения общего белка, иммуноглобулина G (IgG), трансферрина (Trf), α1микроглобулина (α1-МГ), β2-микроглобулина (β2-МГ) проводили нефелометрическим методом в образцах утренней мочи, результаты стандартизировали по концентрации креатинина (Cr) в моче.

Результаты. Выявлена корреляция протеинурии и профиля исследуемых белков – β2-МГ (r=0,24, р=0,025), α1-МГ (r=0,38, р<0,001), Trf (r=0,78, р<0,001), IgG (r=0,67, р<0,001), а также корреляция между высоко(r=0,82, р<0,001) и низкомолекулярными (r=0,30, p=0,004) белками. Экскреция низкомолекулярных белков (β2-МГ, α1-МГ) коррелировала с глобальным склерозом клубочков (r=0,28, р=0,010 и r=0,21, р=0,049 соответственно), связь общей протеинурии и экскреции высокомолекулярных белков с фибропластическими гломерулярными изменениями отсутствовала. Выраженность тубулоинтерстициального повреждения была ассоциирована только с экскрецией β2-микроглобулина (p<0,020).

Заключение. β2-МГ может рассматриваться как кандидатный интегральный биомаркер, указывающий на выраженность фибропластических изменений клубочков, тубулоинтерстиция и сосудов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель. Оценить влияние обогащения питьевой воды кальцием и магнием на уровень артериального давления (АД), процессы ремоделирования миокарда и авторитмическую сократительную активность воротной вены (ВВ) спонтанногипертензивных крыс SHR и контрольных к ним крыс линии WKY.

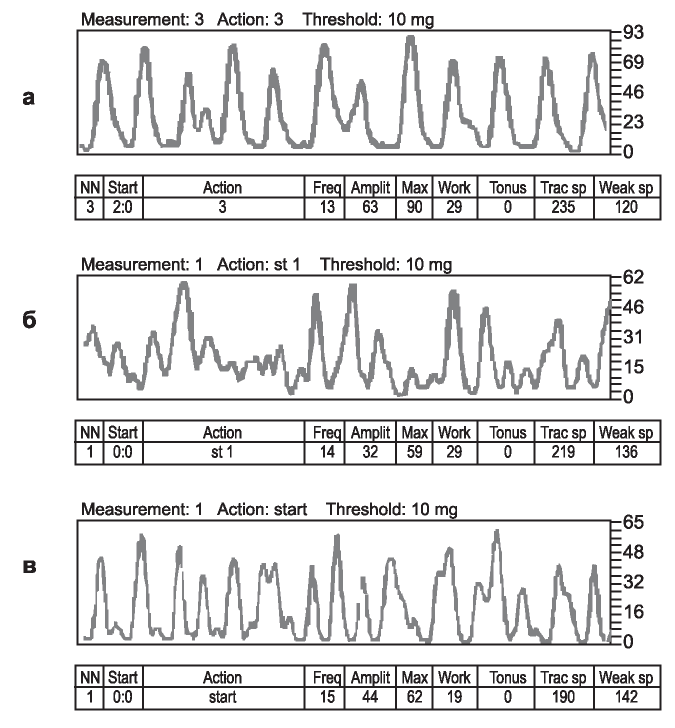

Материалы и методы. 1-я группа крыс линии SHR с 6-недельного возраста в течение 2 мес получала питьевую воду, обогащенную Са2+ (120 мг/л) и Мg2+ (45 мг/л). 2-я и 3-я группы крыс SHR и WKY получали петербургскую водопроводную воду с низким содержанием Са2+ (8 мг/л) и Мg2+ (3 мг/л). Все экспериментальные животные получали стандартный пищевой рацион. В конце срока наблюдения у крыс оценивали АД, индекс массы миокарда (ИММ), уровень мочевины (UR), общего холестерин (Chol), общего кальция (общ Ca) и альбумина (Alb) в крови. Cократительную активность ВВ исследовали методом миографии (invitro). Оценивали общую и максимальную амплитуду и частоту сокращений, а также выполняемую веной работу.

Результаты. У крыс SHR обогащение питьевой воды Са2+ и Мg2+ препятствовало характерному для данной линии животных прогрессивному подъему АД, приводя к его стабилизации на уровне на 18% ниже, чем у крыс SHR минералдефицитной группы. Увеличение содержания Са2+ и Мg2+ в питьевой воде не влияло на степень гипертрофии миокарда, а также на уровень UR, общ Ca и Alb крови, но приводило к снижению уровня общего холестерина по сравнению с животными, получавшими маломинерализованную воду. Характер авторитмической сократительной активности ВВ в значительной степени зависел от минерализации питьевой воды. Добавление Са2+ и Мg2+ в питьевую воду крыс SHR приводило к снижению как амплитуды сокращений ВВ, так и выполняемой воротной веной работы по сравнению с крысами минералдефицитной группы.

Заключение. Проведенные исследования показали важную роль минерального состава питьевой воды в процессах регулирования уровня АД. У крыс SHR выявлен антигипертензивный эффект обогащения питьевой воды Са2+ и Мg2+. Увеличение поступления экзогенного кальция и магния с водой модифицировало авторитмическую сократительную активность ВВ крыс SHR, нормализуя ее до уровня, характерного для нормотензивных крыс WKY.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ

Цель: сопоставить показатели обмена железа, уровня гипоксией индуцированного фактора (HIF-1α) и эритропоэтина (ЭПО) у детей с анемией при ХБП С1–5.

Пациенты и методы. Выделены три группы пациентов: I – 32 детей до диализа с ХБП С1–5 без терапии, II – 18 детей до диализа с ХБП С2–5, получающие терапию препаратами железа и ЭПО, III группа – 30 диализных пациентов с ХБП С3–5, получающих терапию железом и ЭПО. Уровень сывороточного ЭПО определяли иммуноферментным анализом с использованием тест-системы BiomericaEPOELISA, CloudCloneCorpдля определения уровня HIF-1α.

Результаты: В I группе выявлено достоверное повышение уровня HIF-1α (0,089±0,011нг/мл) по сравнению нормальными (0,043 нг/мл) (p=0,0001). В II группе выявлены повышенные уровни ЭПО (63,01±14,84 MМЕ/мл) по сравнению с нормальными (17,56 MМЕ/мл) (p=0,0088) и HIF-1α (0,138±0,025 нг/мл) по сравнению с нормальными (0,043 нг/мл) (p=0,005). Сравнительное исследование ЭПО и HIF-1α у детей с ХБП показало достоверное повышение ЭПО и HIF-1α во II группе до диализа (на терапии) в сравнении с I группой до диализа (без терапии). Установлена корреляционная связь СКФ и HIF-1α у пациентов II группы.

Заключение: Выявлена прямо пропорциональная связь между уровнем СКФ и HIF-1α в крови у пациентов II группы с ХБП С2-5 до диализа, получающих препараты ЭПО и железа. У пациентов I группы до диализа (без терапии) и III группы (на диализе и терапии препаратами ЭПО, железа) сила связи СКФ и HIF-1α недостоверна.СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

AL-амилоидоз –заболевание, связанное с пролиферацией патологического клона плазматических клеток и экспрессией свободных легких цепей. Формирование специфической амилоидной структуры, состоящей из аберрантных молекул, лежит в основе изменений мультиорганных структурно-функциональных изменений. Типично вовлечение миокарда с развитием рестриктивной кардиомиопатии и прогрессирующей сердечной недостаточностью, а также почек с прогрессирующей протеинурией и дисфункцией. Выявление депозитов амилоида, оценка его состава и выявление моноклональной продукции легкой цепи иммуноглобулина диагностики заболевания. В данной статье приведено описание клинического случая течения, диагностики и успешной терапии AL-амилоидоза с необычным дебютом в виде поражения легких и плевры с дальнейшим вовлечением сердца и почек.

Случаи иммунотактоидной гломерулопатии (ИТГ) у больных с множественной миеломой (ММ) крайне редки. Мы представляем клиническое наблюдение больной с ММ с секрецией парапротеина Gκ, у которой развились нефротический синдром, макрогематурия и острое повреждение почек. В биоптате почки в гломерулярной базальной мембране выявлены микротрубочки диаметром 19 нм, организованные в пучки. В результате терапии по программе бортезомиб, циклофосфамид, дексаметазон (BorCyDex) была достигнута полная ремиссия ММ и ИТГ с полным восстановлением функции почек. Методом повторной биопсии была доказана резорбция депозитов. В последующем больной была выполнена аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток крови (ауто-ТГСК). Через 2 года развился иммунохимический рецидив ММ, признаки нефропатии появились через 4 года после ауто-ТГСК. В биоптате почки в период рецидива ММ вновь была диагностирована ИТГ c толщиной микротрубочек 11–12 нм. Особенностью нашего случая была обильная инфильтрация клубочков лимфоидными клетками с обтурацией просвета капилляров. Мы рассматриваем скопление лимфоидных клеток в просвете капилляров клубочков как особый вариант опухолевого поражения почек при ММ. Лимфоидные клетки имели признаки плазматизации, в некоторых из них были обнаружены скопления микротрубочек, аналогичных депозитам в почке. Полученные данные подтверждают, что микротрубочки формируются в плазматических клетках, находящихся в просвете клубочковых капилляров, с последующей их миграцией в структуры почки.

ЮБИЛЕИ

В 2017 году исполнилось 20 лет со дня начала работы отделения диализа СПбГБУЗ «Городская больница № 15» – одного из крупнейших диализных центров Санкт-Петербурга.

УКАЗАТЕЛИ

ISSN 2541-9439 (Online)